BY: Renato Barbruni

Crisi esistenziale, Crisi di identità.

Sono due termini che si possono sovrapporre in quanto la crisi esistenziale interviene di solito proprio durante una profonda crisi di identità della Persona. La nostra vita infatti si esprime attraverso varie identità. Tra le quali cito le identità affettive: siamo figli, padri, madri, fratelli, amici; le identità sociali ovvero i vari ruoli che interpretiamo nella società: il medico, l’idraulico, il falegname, l’impiegato postale, ecc. Ad ogni ruolo corrisponde una microidentità. L’insieme delle micro identità compone la Persona in cui riponiamo la nostra identità esistenziale. La crisi in una di queste identità, se grave, se colpisce il senso profondo del nostro essere Persona, provoca la crisi esistenziale. In questo caso viene ad incrinarsi il senso stesso della nostra presenza nel mondo.

L’analisi esistenziale o Daseinsanalyse,

raffigura un percorso di conoscenza di se stessi alla ricerca delle micro lesioni nelle varie forme dell’esistere di una Persona (le strutture trascendentali dell’esistenza). Spesso sintomi come stata d’ansia, attacco di panico, disturbi fobici o atteggiamenti compulsivi nascondono o derivano da queste microlesioni durante una fase di mutazione della struttura della Persona. La crisi, ad esempio in un rapporto affettivo può portare ad una crisi esistenziale in quanto quella crisi mette in discussione il modo di essere che il soggetto ricavava dall’esperienza di quel rapporto. Altresì può accadere che una crisi esistenziale possa mettere in discussione il rapporto affettivo.

L’identità e gli archetipi.

La psiche dice Jung è formata da archetipi, cioè da strutture ancestrali che ci portiamo dentro fin dalla nascita. Gli archetipi sono come degli stampini entra i quali si organizza l’energia psichica. Questa unità informatica a sua volta organizza i nostri vissuti, i nostri pensieri e infine i nostri comportamenti. Quando siamo identificati in una forma archetipica tendiamo a pensare e sentire il mondo attraverso di essa. Vi sono varie forma archetipiche che la mitologia e le religioni hanno messo in evidenza. Per esempio l’archetipo del Padre, o della madre, l’archetipo del Salvatore, del monarca; o ancora l’archetipo del viandante, del guerriero. Nel corso della nostra vita possiamo viaggiare attraverso varie forme archetipiche: questo spiega perché in certi tratti della nostra vita siamo attratti e tendiamo a comportarci in certi modo che poi, ad un certo punto abbandoniamo. Pensiamo ad esempio all’anelito al viaggio che può derivare dalla seduzione esercitata in noi dall’archetipo del viandante o dell’esploratore. Pensiamo ancora a forte senso di responsabilità di certe persone: esse non possono fare a meno di occuparsi di qualcuno. In questo caso la Persona potrebbe essere identificata con l’archetipo del Salvatore, o del monarca, o del Padre. Tutti questi archetipi hanno le caratteristiche psicologiche appena menzionate.

Il dolore

Una riflessione sulla natura del dramma di Amleto

Il dolore è molte cose nella vita delle persone. Spesso è la porta che ci apre nuove esperienze di noi stessi. Il dolore come fiamma che scoglie e rifonda l’identità spirituale. Però è anche altro, è come una malattia che ci entra dentro, come un tumore che ci può devastare dall’interno. Il dolore produce anche questo: lacerazione, distruzione e morte. Sofferenze inimmaginabili possono distruggere una persona colpendo a morte la sua identità sociale e perfino, e più tragicamente, la sua identità spirituale.

Partiamo dal fatto che il dolore può procurare quella malattia mortale che è la perdita dell’innocenza. Cioè la perdita del senso di fede nell’esistenza.

Per tale riflessione prendo le spunto da un brano del monologo di Amleto dal film Hamlet di K. Branagh.

Perché Amleto? Come già in Giulietta e Romeo quello che il protagonista perde è il senso di innocenza della realtà. Egli è un giovane e come tutti i giovani credono nella vita, portano intatto dentro di loro un senso di purezza. Ma quando arriva la tragedia nella vita e giunge il dolore seguito dalla sofferenza, la purezza viene macchiata: insorge una ferita che può andar via o può invece permanere. Nel Principe Amleto la macchia rimane e spinge verso la vendetta. Amleto si sente colpito propria là in fondo dove hanno origine tutti i suoi pensieri e i suoi sogni. E sente che i suoi sogni sono irrimediabilmente distorti da quel dolore che avverte come ingiustizia, ecco: quando il dolore è percepito come ingiustizia ha inizio il dramma dei drammi. Il compito arduo di ogni anima colpita dalla sofferenza è proprio questo: dare una giustificazione al dolore, che significa poi dare un senso al dolore. Amleto non ci riesce. In questo brano del film lo cogliamo nel monologo “Essere o non essere”. Perché proprio il senso della perdita della propria innocenza e della innocenza del mondo porta il personaggio a domandarsi se sia così necessario il continuare a vivere: Essere o non essere. Nella rappresentazione cinematografica del monologo il regista ha aggiunto qualcosa, una sua invenzione che a mio modo di vedere esprime meglio il colore emotivo del personaggio. Se in altri allestimenti Amleto recita il monologo di fronte alla morte: in una tomba per esempio, qui il regista pone il giovane principe in una grande sala degli specchi, e gli fa recitare il monologo davanti ad uno specchio, cioè davanti a se stesso. C’è un altro aspetto scenico importante. Quando Amleto si finge pazzo, lo zio, per capirne le vere intenzione, lo fa spiare anche dalla sua amata Ofelia. Qui lo zio lo spia mentre lui sta facendo la sua riflessione sul senso della vita. Lo zio viene posto dietro un vetro da cui vede senza essere visto. Ma Amleto sa che dietro a quello specchio in cui si riflette c’è lo zio traditore e assassino del padre. E quindi quel “Essere e non essere” è detto al cospetto di se stesso e al cospetto dello zio: poi vedremo il valore simbolico di questi frammenti di sceneggiatura.

Alcune riflessioni sul simbolismo di queste immagini.

Amleto è posto di fronte allo specchio, vale a dire che è posto di fronte a se stesso nel chiedersi il senso della sua vita, spinto proprio da quel senso di corruzione da cui si sente pervadere; ma dietro a quello specchio c’è l’altro, quello zio che ne ha ucciso il padre e che rappresenta l’origine di ogni suo senso di corruzione. Dietro allo specchio, nell’inconscio, ci sono le immagini di quel altro rispetto all’Io di cui l’Io non sa, cioè la sua ombra. Qui lo specchio sta a rappresentare la membrana che divede ciò che c’è nella coscienza e ciò che è invece nell’inconscio. E come in Alice nel paese della meraviglie o Alice dietro lo specchio, le cosa, in quell’altra parte, sono diverse, trasformate, opposte a quelle che riconosciamo nella coscienza. E’ con quel opposto che Amleto deva fare i conti, smascherare il senso dell’arcano fatto di passione, amore, vendetta, giustizia, delusione, senso di corruzione, perdita dell’innocenza. Ma egli non riesce ad uscire dal labirinto composto di sentimenti contrapposti e variegati. Ad un certo punto nella scena vediamo espresso sinteticamente la natura del paradosso in cui si trova immerso Amleto, da una parte dice ad Ofelia: “…ti ho amata…” o poi dice “…non ti ho mai amata…” Il giovane Principe sente dentro di sé che non riesce ad affrancarsi da quel senso di corruzione che lo pervade e sta dilagando dentro la sua anima. Questo è il dramma di Amleto: la perdita dell’innocenza sotto la spinta forte e terribile del dolore, quando il dolore è vissuto come qualcosa di ingiusto. Infatti il dramma inizia con questo senso di profonda ingiustizia.

Effetti del sentimento della colpa.

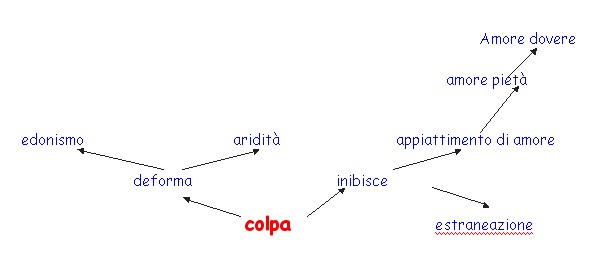

Lo schema sopra riportato vuole rappresentare intuitivamente una certa dinamica di trasformazione a cui è soggetto l’Amore in conseguenza della pressione del Sentimento della colpa.

Da una parte il Sentimento della Colpa agisce come elemento di scissione tra la vita, o prassi della vita, e il Senso della vita. Dato che l’Amore può essere vissuto nella sua pienezza solo all’interno del vissuto del Senso (prassi di vita e Senso della vita o sono sintetiche) la scissione separa la prassi della vita dal suo senso, cioè dal suo valore spirituale. Quindi un primo effetto della presenza del sentimento della colpa nell’amore, fa sì che l’amore venga inibito. Il soggetto può quindi vivere o un senso di appiattimento dell’amore cioè sente il suo sentimento d’amore abbassarsi: l’amore è gettato tra le cose vacue o non importanti per l’esistenza. Dall’altra parte il soggetto vivrà un sentimento di estraniazione da se stesso e della realtà che lo circonda.

L’appiattirsi dell’amore come conseguenza della scissione tra prassi esistenziale e senso dell’esistere, spinge verso forme d’amore che pur mantenendo in sé la presenza dell’amore lo collocano in un senso che è al di fuori dell’amore stesso. Il senso è una legge, un dovere che si impone al soggetto. In altre parole il soggetto tenta di trovare quel senso che ha visto sfuggirgli dalla prassi esistenziale che sentiva fluire spontaneamente da sé. E il senso lo trova nel dovere o nella pietà verso il prossimo. Adempiendo al dovere di amare pietisticamente, lenisce quel senso della colpa che lo spacca in due.

Una seconda strada vede conseguire alla scissione (prassi della vita – senso della vita) la deformazione dell’amore. L’amore subisce una sorta di deformazione genetica. Da quella forma di spinta verso la verità dell’essere, l’amore viene trasformato in una esperienza del godimento di sé, o per dominio sull’altro o per ricerca di piacere effimero. Da ciò abbiamo due forme: da un lato l’aridità dei sentimenti, dall’altro l’edonismo.

L’ecologia del dolore.

tratto dal libro “Logos e Pathos” di Renato Barbruni, Ed. Nuovi Autori

La sofferenza imprime in ciascuna persona la sua impronta in modo oggettivo e assoluto, mentre, d’altra parte, è suscettibile di un suo adattamento alla particolarità del soggetto che la patisce. Il ché vuol dire che la sofferenza, accanto ad una dimensione oggettiva, racchiude una particolare dimensione che entra in relazione con il soggetto. Lo psicologo lo sa fin troppo bene che il suo lavoro verte prevalentemente su questo secondo aspetto, poiché il fatto che la sofferenza abbia una dimensione percepita soggettivamente, deriva dalla particolarità della personalità che la patisce, e dalla situazione esistenziale e storica in atto. La struttura della personalità, con la sua organizzazione di idee, ricordi, sentimenti e stati d’animo, può possedere caratteristiche tali da permettere alla persona di sopportare gradi di sofferenza molto alti, e altrimenti, smagliature tali da non permettere al soggetto la tolleranza anche di livelli minimi di sofferenza. Questo fatto è sotto gli occhi di tutti, e tutti i giorni. Dall’atleta che non si arrende facilmente rispetto al suo concorrente che non regge lo sforzo della fatica più a lungo e che, proprio a causa di ciò, subisce la sconfitta; quel bambino che non sopporto la frustrazione e la delusione di non aver ricevuto quel regalo, e con toni drammatici mette in scena un tale pianto da far disperare i genitori, a tal punto che corrono a comprarglielo per farlo tacere. Ancora una esempio lo troviamo nello studente che non sa sostenere la fatica dello studio, tanto più quando, guardando davanti a sé, vede un orizzonte incerto per il suo futuro. Lo scenario lo spaventa e lo deprime fino alla rinuncia allo studio, o semplicemente, fino a renderlo apatico e refrattario alla vita universitaria. Quello che riscontriamo, come demotivazione allo studio, altro non è che l’incapacità di reggere l’incertezza sul futuro e la fatica di apprendere. In tanti momenti della vita, la capacità di tenere, di saper sopportare la sofferenza, ha deciso le sorti di una persona, addirittura della sua vita e della sua morte.

Questa dimensione soggettiva, entro cui il dolore è percepito, è costituita dallo sviluppo e dalla dinamica della personalità, e da fattori culturali e ideali. Il lavoro psicologico tocca proprio questo aspetto: analizzare i fattori personali e culturali che non permettono al soggetto di vivere quel dolore autenticamente per quello che è. Se a quel certo episodio riusciamo a togliere gli elementi di deficienza personale e di deformazione culturale, che costituiscono gli aculei che amplificano la percezione del dolore, il soggetto potrà entrare in un rapporto dialettico con la propria sofferenza e scorgere gli elementi euristici necessari alla propria evoluzione sul piano spirituale.

La sopportazione della sofferenza non è oggi una caratteristica considerata nobile. Nella nostra cultura il dolore e la sofferenza sono ospiti scomodi e vanno subito eliminati dallo scenario dell’esistenza. Quindi non si tratta mai di sopportare il dolore ma di eliminarlo subito, presto, senza nessun momento riflessivo sul perché il dolore sia penetrato nel flusso dell’esistenza. Nel suo toccante libro, Uno psicologo nei lager, Victor Krankl, narra la sua personale esperienza in quella orribile situazione. E proprio la sua osservazione di ciò che ha vissuto lui stesso, e gli altri internati, lo hanno convinto della decisiva qualità, tipicamente umano, di saper sopportare il dolore. Soltanto da quella sopportazione emerge il senso di quella sofferenza.

Antologia

Frammento da: Beati i poveri di spirito, breve riflessione sull’esperienza di una crisi esistenziale

“Beati i poveri di spirito”

Il nobile temendo e tremando

mette ordine nella sua vita ed esplora se stesso.

Esagramma 51: l’eccitante – I Ching

L’ESPERIENZA ESTREMA

Nel corso della propria vita ciascuno di noi, prima o poi, vive delle esperienza estreme. Vive situazioni che sono poste alla limite ultimo di un certo percorso. E’ come se giungessimo al punto più lontano che quella strada permette.

Il cammino si è fatto più arduo, e più faticoso è il procedere; ed a quel punto sembra che tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che ci è servito fino ad allora non serve più; anzi, è divenuto inadeguato e inutile. Alle volte ci sembra proprio di imbarazzo, quasi di ostacolo, di impedimento. Ma tutto questo noi lo avvertiamo come una nostra inadeguatezza, ed un senso di estrema impotenza ci pervade. Nulla di quel che sappiamo e che costituisce il nostro bagaglio conoscitivo sembra essere all’altezza della situazione. La realtà incombe su di noi immensa e potente come mai ci è apparsa, rivelandosi inaccessibile a qualunque interpretazione e riflessione; refrattaria ad ogni tentativo di ordinarla dentro una qualche forma di pensiero. Ci sfugge via tra le dita della mano come l’acqua che sgorga da una fonte improvvisamente impetuosa: tanto più l’acqua scende, tanto meno ne rimane nella mano protesa.

Se mai abbiamo avuto bisogno di un punto fermo, di un sostegno, della capacità di riflettere obbiettivamente, in tali circostanze ne avvertiamo maggiormente l’esigenza estrema e vitale.

La nostra stessa identità sembra vacillare, e poi crollare sotto i colpi duri e implacabili di una realtà che si è fatta impietosamente avversa e contraria. E’ come se ci trovassimo improvvisamente di fronte ad un muro che ostacola ed impedisce il cammino senza però renderci conto che quel muro costituisce la fine di quel commino. Anzi quel muro lo percepiamo come nostra incapacità a procedere. Ecco che inizia perverso il dubitare di noi stessi. Il dubbio è così radicale che coinvolge la nostra identità nelle sue radici più profonde; tutto ciò in cui crediamo e in cui ci identifichiamo frana, si disintegra miseramente lasciandoci sospesi in un vuoto disperatamente assoluto.

“Io penso, quindi sono” dice Cartesio, ma il problema dell’uomo non è tanto legato al dubbio se egli ci sia o non ci sia, ma al fatto se egli costituisca o meno un valore. Il problema squisitamente e peculiarmente umano non è ontologico, ma etico. Non sull’essere si sviluppa tutta la tematica e la drammaticità dell’esperienza umana, ma sul valore. E ciò che viene colpito in una situazione estrema dell’esistenza è proprio il valore soggettivo.

“Ma chi sono io per te Signore, che mi hai cercato in ogni luogo?” (Sant’Agostino).

“Chi sono ?”, in questo caso equivale a: “che cosa valgo per te, quale valore attribuisci, Signore, alla mia vita, a me come soggetto singolo?”

Senza la tematica del valore non ci sarebbe neppure una storia umana.

La crisi esistenziale è una crisi d’identità ma soprattutto è una crisi di valore. Il valore di se stessi viene meno e il soggetto si sente squalificato, sente l’annichilirsi del valore soggettivo fino a quel punto riflesso in una determinata identità. Già, poiché l’errore è proprio quello di legare il valore soggettivo all’identità soggettiva. Nel corso della vita ciò che può mutare è l’identità soggettiva ma è bene che non muti il valore soggettivo. Ma affinché ciò avvenga è necessario che il valore sia radicato in qualcosa di più stabile dell’identità soggettiva. Le identità sono gli abiti che noi indossiamo di volta in volta nel corso della vita. Sono le pietra sulle quali saltiamo per attraversare un torrente, non sono quindi il luogo dove dobbiamo sostare. Altro deve essere il punto d’appoggio della nostra esistenza. Ecco che nei momenti estremi cerchiamo una radice più fondamentale, più essenziale.

L’ANIMA MASCHILE

C’è un nucleo impenetrabile nell’anima maschile. Un nucleo inaccessibile che agisce come esperienza di distacco. L’uomo, più della donna, mostra difficoltà nel percepire la comunione. Per l’uomo la comunione è colta sul piano del pensiero, è “vista” dopo l’elaborazione cosciente, non è quasi mai un’esperienza vissuta. Per questo l’uomo vive i rapporti nella discontinuità; il tessuto connettivo della “sua relazionalità” è frammentato poiché nel suo intimo non giunge mai ad aprire il “nocciolo duro” della sua anima individuale: egli è sempre altro dalla relazione che vive. Questo aspetto della psicologia maschile non è stato abbastanza osservato e studiato. Credo che il primo ad averne fatto menzione sia stato Kierkegaard. Probabilmente era proprio a questo aspetto della natura maschile che si riferiva quando accennava “ad una sorta di maledizione che aveva a che fare con il padre”. Per questo motivo, dopo una tormentata decisione, il giovane Soren lascia la fidanzata Regina Olsen per percorrere la via della conoscenza in solitudine. E’ questo che porta l’uomo a vivere da solo. Egli fa sempre esperienza del mondo da solo in se stesso, non è capace di esperire all’interno della relazione, poiché egli non è capace di aprirsi all’incontro con l’altro. Per questo motivo per l’uomo l’amore non è così importante e decisivo quanto lo è invece per la donna. Quando l’uomo piange per aver perso la donna amata, soffre perché con essa ha perso il calore dell’affetto, l’esperienza della dolcezza e l’abitudine di una presenza; per la donna, con l’uomo che ama, se ne va il senso stesso della sua vita proprio perché nella relazione essa vede – non sempre consapevolmente – il senso stesso dell’esistere. Non già e soltanto della propria vita, ma della vita in se stessa: è la vita che piange nel vissuto della donna dolente. Giacché le separazioni sono vissute più drammaticamente e ostinatamente dalle donne, nel senso che la consolazione con un nuovo compagno è più difficile. La donna è sempre alla ricerca della relazione che qualifichi la sua vita. Questo aspetto è stato erroneamente letto su un solo piano: quello sociale e storico dicendo che la donna si affranca sposando l’uomo. Si pensa, in tale contesto interpretativo, che alla donna interessa, nella relazione, veder riconosciuto il suo ruolo sociale. Ma questa interpretazione è chiaramente una proiezione maschile, il quale non ha mai capito il senso e il mistero dell’amore. La donna invece si fa sposa per cercare nel rapporto il senso della vita. La donna ha rinunciato da millenni a cercare un senso della vita da sola, per affidarsi totalmente al rapporto. Tutto questo però la donna non riusciva a vederlo schiacciata come era dalla coscienza maschile del mondo che in essa, nella donna, vedeva una rinuncia alla ricerca autonoma del senso. E l’uomo non riusciva a vedere che quella rinuncia alla ricerca individuale – da parte della donna -, quale offerta di sé per affidarsi alla ricerca insieme al suo amore, non era l’incapacità, da parte della donna, di addivenire al senso in modo autonomo.

ELEMENTI DI CRISI NELLA REALTÀ SOGGETTIVA

Esiste uno stretto legame tra la sofferenza esistenziale e i mutamenti della struttura storico-sociale. Il mutamento della struttura storico-sociale si manifesta più palesemente nella trasformazione costante dei ruoli sociali, nei rapporti tra gli individui e negli aggregati sociali.

Il mutarsi dei ruoli influisce sul mutarsi dei rapporti e viceversa. Nel senso che il tipo di rapporto che si instaura tra due persone definisce anche il ruolo che esse assumono tra di loro e nel gruppo di appartenenza. Il ruolo è la dimensione socioculturale di un rapporto che ne costituisce invece la dimensione personale.

Nel manifestarsi concreto del rapporto e del ruolo assistiamo, nel corso della storia delle società, all’accentuarsi del primo sul secondo.

Se nel processo di trasformazione il ruolo e il rapporto sono sincronici, nel suo manifestarsi il ruolo tende a determinare il rapporto.

Il rapporto tra un padre e un figlio spesso è determinato dal ruolo di padre e dal ruolo di figlio attribuito loro dalla cultura di appartenenza. Ed il ruolo obbedisce ad esigenza simboliche. Il simbolismo per esempio della figura maschile porta con sé elementi di dominio e di governo cosicché nel manifestarsi del ruolo di padre questi tenderà a interpretare il suo ruolo inserendo nel rapporto tali elementi. Così il padre non potrà essere troppo affettuoso con il figlio poiché deve governare e dominare, solo così egli si sente un buon padre. Il valore di essere padre in una data società si definisce attraverso determinate coordinate; l’uscita da queste coordinate porterebbe il soggetto a sperimentare un sentimento di tradimento del proprio ruolo o compito a lui assegnato. Ecco che egli deve modulare i suoi autentici modi di vivere il rapporto.

Nelle società moderne assistiamo a qualcosa di storicamente innovativo: il ruolo storico-sociale sembra avere una struttura meno forte, si mostra più flessibile lasciando spazio alla soggettività che può quindi manifestarsi con più facilità.

Spesso le sofferenze esistenziali nascono proprio dal venir meno di un determinato ruolo sotto la spinta di esigenze soggettive che non possono più essere taciute. Questa spinta soggettiva modifica i rapporti e quindi il ruolo; ed il modificarsi del ruolo altera la struttura sociale.

Si può ben dire che stiamo assistendo ad una rivoluzione silenziosa operata dalla soggettività.

Non sono tanto le esigenze collettive alla base del modificarsi della società (come nella rivoluzione francese per esempio), ma l’esigenza della singolarità del soggetto: dall’anelito dell’individuo a divenire soggetto.

La spinta ad esser se stessi è il vero motore di questo processo rivoluzionario.

Ma la spinta ad esser se stessi cozza contro la determinazione dei ruoli sociali, e poiché questi sono rafforzati dalla struttura socioculturale, assistiamo ad un fenomeno che possiamo chiamare di svuotamento del valore della società.

I soggetti vivono esigenze che la società non è in grado di soddisfare dato che è ancora strutturata per altre e superate esigenze.

Il senso di estraniazione dell’uomo d’oggi deriva dallo scollamento ormai cronico tra le esigenze della propria singolarità e le richieste dalla società.

CARAVAGGIO E RUBENS: DUE MODI DI RAPPRESENTARE IL DOLORE

Tratto da “Logos e pathos” di Renato Barbruni pag. 44-45 Ed. Nuovi Autori

Il quadro si presenta cupo. L’occhio cade sulla figura del Cristo morto. Il corpo è il soggetto del quadro, un corpo pesante: Zaccaria ricurvo, piegato, che ci guarda con espressione indefinita, è sotto lo sforzo del peso del corpo morto, quasi come se portasse “una cosa”, non una persona morta. Giovanni è nell’oscurità, mentre, delle tre figure femminili, nessuna ha un contatto fisico con quel corpo, quasi abbandonato. Il tutto è sostenuto da una lastra di pietra grossa e pesante. La pesantezza dell’esistenza, la sua oscurità muta introduce al tema nichilista del nulla, del non senso. E’ un quadro iconoclasta che sul tema sacro della morte del figlio di Dio, ferma il pensiero, lo cattura nella irreparabilità della morte senza speranza e senza scopo, senza resurrezione. E in questa rappresentazione tragica troviamo i segni del modo di affrontare la sofferenza e l’avversità, della coscienza materialista e scientista. Quadro privo di afflato mistico e totalmente verista in sento materico. Il corpo del Cristo è un corpo morto, non ha più nulla di divino, nulla che richiami ad un trascendente. Si può dire che da Caravaggio inizia, in modo più esplicito, l’atteggiamento iconoclasta che si diffonderà prepotentemente nell’arte novecentesca, la quale diverrà esclusivamente atto provocatorio . Finirà per abbracciare un’unica provocazione: Dio non c’è, il che equivale a dire che non vi è Senso. Il vero manifesto dell’arte novecentesca è che la vita non ha un senso, o meglio, la vita non ha un fine. Essa ha un principio, ma non un fine. Ciò condanna la vita e il cosmo in un limbo in cui tutto è lì in un perenne stato senza mutamenti. E’ strana la cosa, in quanto proprio sull’idea di evoluzionismo si è giocata la partita tra chi vede un senso nel creato, e chi non ne vede alcuno. L’arte novecentesca, nel suo manierismo iconoclasta, produce un aumento di entropia, non essendo mai sintetica poiché aborre qualunque forma di trascendentalismo. Fino a sfociare in quel nichilismo diffuso che alimenta la disperazione della coscienza contemporanea. Per tale manierismo la provocazione, invece della morte di Dio, dovrebbe consistere nella sua verità e inevitabilità per la nostra vita.

L’immagine qui è tutta diversa. Il corpo è luminoso, glorioso. Il capo, abbandonato morbidamente all’indietro, pone al nostro sguardo la speranza che trapela da quel viso pieno di espressione e dolore. E’ un dolore che continua nella morte, che travalica la morte e pertanto la supera, la cancella. Al centro di questo quadro vi è il dolore che nasce dall’amore che vediamo riflesso sul volto di Maria e di Giovanni, colti nel gesto della pietà. L’accoglimento di quel corpo luminoso svela al loro cuore un progetto d’amore fino ad allora sconosciuto. Nel tipinto possiamo riconoscere tre eventi narrativi. Il titolo è “la sepoltura, ma all’interno si riconoscono “la Pietà”: Maria che sorregge tra le braccia il corpo morte del Cristo; “Il compianto sul Cristo morto”: sul lato sinistro è ritratto Giovanni, che sorregge delicatamente il Cristo, con la mano fasciata posta vicino alla ferita quasi ad indicarla, situata in primo piano . Giovanni ha il volto compreso nel dolore, non piange, ha lo sguardo chino, muto e contemplativo sul dolore. E’ lui che riflette sul senso della morte e della sofferenza, sul senso di “quella” morte. Toccherà proprio a Giovanni tradurre quell’evento dal piano archetipico della storia della salvezza, al piano cosciente dell’intelletto umano. E’ l’apostolo che testimonia e ridefinisce la figura del Cristo. Egli guarda dall’alto, come del resto ci dice il simbolo attraverso cui è rappresentato nella iconografia evangelica: l’aquila.

Maria è colta nella drammatica e struggente essenzialità dell’atto di offrire il suo dolore di madre alla misericordia di Dio. Il dolore è posto al centro della storia dell’uomo, da quel centro ove tutto si muove e si trasforma che è il Cristo. La ferita lacerante nel costato, in mostra evidente ancora sanguinante, è il centro del mistero del dolore, un dolore che colpisce il figlio di Dio e a cui non può né vuole sottrarsi. Neppure Dio può fare a meno del dolore: non è più un castigo, ma il modo per trasformare il peccato, la materia. Il dolore quindi possiede una sua potenzialità trasformativa, che converte la sostanza stessa dell’essere. Questa è la metanoia da cui discende la possibilità della salvezza, o più semplicemente e mondanamente, la possibilità di saper includere anche il dolore dentro il flusso della vita, in modo che le pene dell’esistenza non abbiano più l’aculeo mortale del non senso.

VIOLENZA E MASS MEDIA

Lo sconforto ed il dolore ci coglie all’improvviso dopo l’ennesima strage di innocenti perpetuata non da un terrorista (il 14 dicembre 2012 la strage nella scuola elementare di Sandy Hook, a Newtown, in Connecticut ), ma da un ragazzo come tanti con qualche problema psicologico, come tanti suoi coetanei. Le problematiche psicologiche non spiegano tanta violenza e una deriva così crudele. Da psicologo mi stupisco sempre quando sento certi commenti sui mass media che tirano fuori la ormai ritrita causale delle emozioni che il soggetto non riesce a gestire. Certo, è come dire che un alcolista non sa più reggere l’alcool. Si dimentica troppo spesso di mettere sotto accusa i mass media. Purtroppo constatiamo che i giornali sono puntuali nel descrivere azioni delittuose e danno libero accesso a tanti personaggi violenti. I film sono violenti, i telefilm idem, per non parlare dei videogiochi. La nostra mente, diceva Hillman è immaginale, ciò vuole dire che si nutre di immagini. Pensiamo al giovane che è costantemente esposto ad immagini violente le quali penetrano nella sua mente e vi si fissano. Quando ad un ragazzo, con una personalità già debole, succede qualcosa di grave che gli provoca dolore, ciò lo fa implodere in se stesso (perché questo provoca il dolore) e quale immagine incontra dentro il suo cuore? Non certo quella del Cristo sulla croce, che lo aiuterebbe a sopportare quel dolore e a viverlo con nobiltà d’animo; trova invece il vendicatore, il guerriero spietato protagonista di tanti film e videogiochi a cui è stato esposto. La cultura laicista ha fatto presto ha bandire dalle aule scolastiche il crocifisso, e lentamente lo ha estirpato dalle coscienze. Stranamente però non è riuscita a fare altrettanto con le immagini dei violenti, e dato che la mente senza immagini non può articolarsi, al posto del Cristo si è sostituita l’icona del vendicatore che popola la letterature e i film di cassetta. Sotto la maschera della libertà espressiva di autori e di giornalisti, che sono liberi e devono restarlo, molti di essi si sono assuefatti alle immagini del male dandovi libero accesso nei mass media.

Poi stiamo lì a discutere su come mai i giovani non riescono a contenere le emozioni. Penso tuttavia anche all’uomo che uccide la moglie perché lo ha lasciato: non sopporta il dolore che lo devasta, anche lui non ha l’immagine di Cristo a fondamento della sua visione del mondo, ma il vendicatore. La coscienza si è ri-paganizzata e le “virtù” pagane sono tornata vive e prepotenti. Abbiamo giocato per troppi anni a fare gli apprendisti stregoni attraverso una pedagogia solo permissiva, che stimolava l’espressione delle emozioni. Non ce lo ricordiamo che la cultura psicologistica pensava che la causa delle nevrosi consisteva nella incapacità ad esprimere le proprie emozioni? Intellettuali con memoria corta, cattivi maestri che ancora oggi scrivono fiumi di parole vuote sui loro giornali. Tutti se la prendono con le armi, ed è giusto, ma nessuno mette in discussione il sistema dei media che ospita sempre, e quasi esclusivamente, il male. Fiumi di immagini investono la coscienza e vi si stabilizzano, e a tempo debito pilotano verso l’azione nichilista le personalità più deboli.

“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini; perché così voi non vi entrate, e non lasciate entrare neppure quelli che vogliono entrarci.”

Matteo 23,13

“Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole”

Lettere di San Paolo 2Timoteo 4,3-4