BY: Irene Barbruni

Il disturbo da deficit di attenzione

Il Disturbo da deficit di attenzione e iperattività, conosciuto anche come ADHD l’acronimo inglese del Attention Deficit Hyperactivity Disorder, rientra nei disturbi dello sviluppo neuropsichico del bambino e dell’adolescente. I sintomi principali sono la mancanza di capacità a mantenere l’attenzione in modo prolungato e l’iperattività. Nello specifico il sintomo dell’inattenzione si manifesta in diversi aspetti quali: difficoltà nell’ascolto dell’altro accompagnata da un’eccessiva distrazione, incapacità di portare a termine dei compiti (soprattutto quelli che richiedono una certa concentrazione), essere portati a dimenticare spesso anche ciò che si fa abitualmente, perdere frequentemente oggetti personali ed essere particolarmente distratti da stimoli esterni e non rilevanti rispetto ad un compito che si sta svolgendo. Invece il sintomo dell’iperattività riguarda tutti gli aspetti comportamentali quali: irrequietezza, incapacità a stare seduti e fermi, difficoltà ad aspettare il proprio turno sia durante un momento ludico che durante una conversazione.

I sintomi devono comparire entro i dodici anni di età, devono persistere per almeno 6 mesi e devono riguardare più ambiti della vita del bambino (quindi non essere circoscritti per esempio solo all’ambito scolastico). Dai dati statistici sappiamo che è un tipo di patologia che si riscontra più frequentemente nei maschi e negli ultimi anni si è osservato un aumento dei casi diagnosticati.

Una valutazione diagnostica completa dovrebbe comprendere, oltre alla somministrazione di test specifici, un approfondimento cognitivo ed emotivo. Infatti, è importante valutare se dietro a comportamenti che possono far pensare all’ADHD ci sia per esempio un disturbo d’ansia oppure un disturbo specifico dell’apprendimento anche se le due patologie possono essere anche associate e spesso lo sono.

Quindi la diagnosi richiede competenze specifiche e il trattamento deve comprendere interventi differenti (psicologo, psichiatra infantile, pediatra) soprattutto se, come spesso accade, all’ADHD si associano difficoltà cognitive e difficoltà sul piano psicologico. Proprio dal punto di vista psicologico si osserva nel bambino con ADHD un quadro caratterizzato da una bassa autostima, difficoltà a relazionarsi e presenza di atteggiamenti provocatori che suscitano il rifiuto degli altri e quindi il conseguente isolamento del soggetto.

BY: Irene Barbruni

L’importanza delle favole nel mondo infantile

L’importanza delle favole nel mondo infantile

Il racconto della favola è sempre associato al mondo infantile. Perché si raccontano le favole? Qual è la loro funzione?

Sul tema della favola bisogna considerare da una parte il simbolismo, che si collega con gli aspetti evolutivi della personalità, dall’altra la struttura narrativa che disegna l’orizzonte entro il quale si muove lo sviluppo evolutivo. In generale, un buon racconto fiabesco dovrebbe contenere un equilibrato rapporto tra gli elementi simbolici associati a sentimenti ed emozioni negative (come per esempio la paura) e quelli legati a sentimenti positivi. Dobbiamo tenere conto di un fatto importante: quando leggiamo un racconto o vediamo un film si sviluppa un processo identificativo, cioè ci identifichiamo con il personaggio di quella storia. L’evolversi del protagonista nella vicenda ci guida verso l’evolversi di quelle emozioni che attraverso quel personaggio sperimentiamo dentro di noi. Quando questo processo conduce ad un superamento di certe paure ed inquietudini, parliamo di processo catartico: la finalità della favola è proprio questa. Infatti essa non nasce come puro intrattenimento, ma ha lo scopo di promuovere la vita interiore del soggetto che la percepisce. La favola ha un fondo di insegnamento morale/etico e aiuta a riordinare le inquietudini e le emozioni che disturbano l’animo del bambino. E’ chiaro allora che racconti nei quali si sviluppano emozioni negative, che nella vicenda non vengono risolte, possono condurre il soggetto a fissarsi su di esse. Le favole solitamente sono a lieto fine, proprio per imprimere nell’animo del bambino una visione di speranza nei confronti delle problematiche della vita. Quindi la favola appartiene all’insieme degli eventi educativi e formativi.

Nella cultura contemporanea il racconto solitamente raggiunge il bambino sotto la forma del cartone animato o del film, meno frequentemente sotto la forma della narrazione vocale. La parola “favola” deriva da affabulare, dar voce, “parlare”; quindi nasce proprio come una narrazione vocale. Raccontare le favole al bambino è un’esperienza di profonda relazione tra genitore e figlio in quanto, in quella situazione relazionale, non c’è solo il racconto in sé stesso, ma anche la presenza interessata del genitore che racconta con la sua voce: ed in fondo il più bel suono che possiamo ascoltare è la voce umana perché ci rassicura e ci tranquillizza. Non dimentichiamo che il bambino, quando si trovava nell’utero della madre, sentiva le vibrazioni di quella voce.

La favola, vista attraverso un film o un cartone animato, va valutata nell’insieme armonico espresso nel suo contenuto (come dicevamo prima, per l’equilibrio tra elementi emotivi positivi e negativi), ma anche per l’atmosfera che quel racconto riproduce e che guida il bambino a vivere certi stati d’animo. Va sottolineato che la nostra mente, come dice Hillman, è immaginale cioè funziona per immagini. Il racconto filmico ha un potere particolare e quindi è bene che il bambino non sia lasciato solo di fronte alle immagini che percepisce o, peggio, che sia esposto ad immagini cariche di inquietudini.

Detto questo, passiamo a sviluppare una riflessione su una favola in particolare. Prima parlavamo dell’equilibrio tra elementi positivi e negativi e l’epilogo a cui questo equilibrio porta. Per esempio in uno schema classico troviamo l’incontro con il drago, che rappresenta l’insieme delle paure dell’ignoto e dell’essere divorati. Il personaggio maschile uccide il drago, che simbolicamente rappresenta il saper trasformare l’elemento distruttivo in sé stesso. Quando invece la fanciulla bacia il drago e questo bacio lo trasforma, da una parte viene rappresentato il potere dell’amore e dall’altra suggerisce l’importanza di saper incontrare ciò che dentro di noi ci fa paura.

Pensiamo alla favola di Cenerentola, una tra le più belle favole mai scritte, capace di insegnare ancora molto oggi, perché in fondo rappresenta la storia di chi non si sente degno della regalità della vita, ma che ad un certo punto ritrova in sé stesso la magia di una fede in sé dimenticata. In fondo le sorellastre che la denigrano rappresentano quei pensieri auto denigratori (” io non sono capace” , “io non valgo”….) che sono proprio “sorellastri”, ossia non sono “fratelli, amici”. Però è vero anche che Cenerentola nel racconto si identifica con quella visione di sé, come spesso facciamo anche noi. Questo aspetto non va confuso con l’autocritica, che in sé non dovrebbe mai essere distruttiva in quanto ha lo scopo di promuovere un miglioramento.

Cenerentola riesce a trovare l’abito giusto, cioè il giusto rapporto con sé stessa: il vero significato di bellezza è proprio l’armonia del rapporto con sé stessi. A quel punto può incontrare il principe, ossia il principio di una vita nuova. Il principe azzurro (colore che ricordiamolo è simbolo del cielo) simboleggia il principio trascendente, cioè ciò che trascende tutte le parzialità, tutte le finitezze che incontriamo nella vita, e in cui spesso ci identifichiamo. Quindi Cenerentola non è una donna che viene emancipata dall’uomo, in quanto è lei che si è nobilitata e che di conseguenza viene riconosciuta dal principe. Le favole vanno interpretate non in modo concretistico ma in chiave simbolica.

L’accedere al linguaggio simbolico introduce il bambino ad una visione che trascende la percezione immediata che ne limita le capacità riflessive. Ecco che la favola diviene la palestra per lo sviluppo di un pensiero sempre più evoluto.

BY: Irene Barbruni

Disturbi alimentari nell’adolescenza

1.cosa sono i disturbi alimentari nell’adolescenza ?

In generale i disturbi alimentari riguardano il persistere di comportamenti legati ad un’assunzione di cibo errata che si ripercuote negativamente, ed in modo significativo, sulla salute fisica e sulla vita quotidiana e sociale dell’adolescente.

- quali sono i disturbi noti e come si manifestano? Direi che i più noti sono l’anoressia nervosa e la bulimia nervosa. La prima è caratterizzata da una restrizione nell’assunzione di cibo, un basso peso corporeo, una esagerata paura di ingrassare e una percezione del proprio peso non aderente alla realtà. La bulimia invece è caratterizzata dall’assunzione di alte quantità di cibo in poco tempo accompagnate dalla sensazione, durante gli episodi, di non avere il controllo sul proprio comportamento. Inoltre, sono presenti condotte finalizzate a smaltire le calorie ingerite in eccesso come utilizzo di lassativi o attività fisica.

- da che età possono iniziare le problematiche? In genere questo tipo di problematiche insorge tra i 10 e i 30 anni ma si è osservato un picco tra i 14 e i 18 anni.

- come possono accorgersene i genitori? Osservando le abitudini alimentari dei figli sicuramente ma anche il tono dell’umore perché questo tipo di disturbi è associato a tono dell’umore depresso, ansia, bassa autostima. Inoltre soprattutto nell’anoressia nervosa si osserva spesso una tendenza al perfezionismo eccessivo in ambiti come per esempio lo sport o la scuola anche se in alcuni casi si può osservare un peggioramento della performance scolastica. Spesso i genitori si accorgono di un disagio nel momento in cui osservano un isolamento sociale e una trascuratezza nelle amicizie associato ad un’attenzione eccessiva verso il peso corporeo e la forma fisica.

- qual’e’ l’approccio corretto che dovrebbero avere? Sicuramente il dialogo con il proprio figlio o figlia rimane uno strumento insostituibile; i genitori devono sempre cercare di essere presenti e pazienti anche quando la risposta può sembrare di chiusura. Inoltre, chiedere aiuto allo specialista qual’ora si abbia un dubbio.

- quali sono le complicanze dei disturbi alimentari? Sul piano fisico abbiamo tutte le conseguenze che riguardano la non assunzione corretta dei nutrienti necessari e il frequente ricorso a metodi di compenso eliminativi (come l’uso eccessivo di diuretici e lassativi, vomito autoindotto e ricorso ad attività fisica compulsiva). Vanno evidenziate soprattutto le ripercussione sul piano relazionale e sociale; infatti chi soffre di disturbi alimentari spesso vive una profonda solitudine e un forte disagio nel contatto con gli altri. Questo perché le problematiche relative al comportamento alimentare sono strettamente legate all’immagine di sé e alla propria individualità.

- possono portare alla morte del paziente? In alcuni casi estremi si ma bisogna considerare che spesso il quadro clinico è aggravato da altre patologie o psicopatologie.

- la morte può essere secondaria ad un gesto anticorservativo, o in base alle sue esperienze è solitamente legato alla patologia stessa? Purtroppo il rischio di un gesto anticonservativo esiste. Però bisogna anche considerare che un disturbo che insorge nell’adolescente e, quindi in un soggetto in crescita, se affrontato in modo tempestivo è superabile. Le statistiche ci dicono che i casi che si cronicizzano variano dal 10 al 20 % e di questi solo i più gravi portano a conseguenze estreme sulla salute. Nella mia esperienza clinica ho potuto osservare che chi arriva nello studio dell’analista per affrontare tali tematiche ha già fatto un grande passo verso il superamento della propria patologia. Certo il percorso di cura può essere difficile.

- la cura, prospettive a breve e a lungo termine La cura deve comprendere sia l’aspetto fisico che psicologico quindi è importante il lavoro d’equipe di più professionalità per poter affrontare una problematica che si manifesta sulla salute fisica, ma trova le proprie radice nei vissuti profondi del paziente. Il lavoro psicoterapico ha un peso importante e deve mirare ad affrontare quel disagio profondo che il sintomo nasconde. Infatti, il disturbo alimentare non è dovuto tanto ad un desiderio di apparire più magri o belli, come spesso erroneamente si pensa, ma nasce dal desiderio profondo ed impetuoso di dominio sulla propria natura. Non a caso colpisce frequentemente le donne della società occidentale contemporanea, dove la naturalità dell’essere femminile è vista come un limite alla propria libertà. Come ho detto prima la prognosi è nella maggior parte dei casi buona, in quanto ci troviamo in una fase della vita in cui il cambiamento trova un terreno fertile. Molto peso ha la cura tempestiva in quanto sappiamo che più il sintomo si cronicizza (cioè persiste nel tempo) e più è difficile da affrontare e superare. Nella maggior parte dei casi vi è una remissione completa della malattia.

BY: Irene Barbruni

Gli attacchi di panico

Si definisce un Attacco di Panico quell’insieme di sintomi (sia somatici che psichici) che accompagnano una paura intensa (non dovuta ad un reale pericolo). Tra i sintomi somatici abbiamo: palpitazioni, sudorazione, tremori, dispnea o sensazione di soffocamento, parestesie (sensazioni di torpore o di formicolio), dolore o fastidio al petto, nausea o disturbi addominali. Invece, per quanto riguarda i sintomi psichici, troviamo la paura di perdere il controllo, di impazzire, di morire, il senso di irrealtà e la sensazione di estraneità e di distacco da se stessi. Questi sintomi appaiono all’improvviso, spesso durante attività abbastanza tranquille, e raggiungono maggiore intensità in un lasso di tempo piuttosto breve (circa 10 minuti).

Un episodio che può essere riconosciuto come attacco di panico non costituisce un Disturbo da Attacchi di Panico (DAP) che presuppone l’emergere di più eventi. Siamo di fronte ad un disturbo di panico nel momento in cui si hanno più episodi di panico, preoccupazione persistente di avere altri attacchi, preoccupazione a proposito delle implicazioni dell’attacco o delle sue conseguenze, significativa alterazione del comportamento correlata in seguito all’attacco di panico. Inoltre, un attacco di panico si può presentare in concomitanza di agorafobia. In questo caso la diagnosi sarà quindi di disturbo di panico con agorafobia.

La paura sperimentata non ha una motivazione diretta come per esempio nella fobia e ciò che maggiormente getta il soggetto in uno stato di angoscia è l’imprevedibilità della comparsa dei sintomi che non hanno una diretta correlazione con un particolare avvenimento. Molte persone sviluppano un’ansia anticipatoria e cercano di evitare tutte quelle situazioni che sono state associate ad un episodio di attacco di panico. Questo conduce nei casi più gravi ad un isolamento progressivo dalla vita sociale e relazionale.

Il DAP è il disturbo in maggior crescita negli ultimo 30 anni e a partire degli anni 80 è stato aggiunto fra le patologia psichiche del DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), mentre precedentemente era considerato una forma di ansia generalizzata.

Anche in questo caso come abbiamo già detto a proposito dell’ansia, questi fenomeni non vanno interpretati come malattie che provengono da chissà dove, come un visus, ma come la risposta esagerata e caricaturale di un disagio esistenziale. Vi sono cause che derivano dalla vita di relazione della persona che ne soffre. Ma per relazione non si intende solo la relazione interpersonale, ma anche la relazione intra-personale, vale a dire il rapporto che una persona ha con se stesso. Lì vi sono dimensioni che, se il soggetto non riesce a comprendere, lo portano a sentirsi vulnerabile, perché indecifrabile a se stesso. Spesso è proprio l’incapacità a conoscere i veri e autentici bisogni che porta al sintomo come caricatura dell’atto di rinnovamento, di liberazione. La patologia è quindi spesso un tentativo, sbagliato e grottesco, della ri-definizione di sé, di quel modo di essere non più corrispondente ai bisogni che dal profondo emergono.

Questo aspetto relativo al significato simbolico del sintomo, di un bisogno di rinnovamento e di rinascita, la troviamo nell’immagine del quadro “Liberazione”. La figura femminile che si trova come all’interno di un guscio/ragnatela e vive quel momento di morte/rinascita in cui un individuo sente la forte spinta a rompere l’involucro come una crisalide, da cui liberarsi, per intraprendere un volo nuovo. Ma al contempo questo sentimento di rinnovamento è impedito dalla paura a lasciare ciò che si è, di lasciare/superare la vecchia forma in cui il soggetto si era identificato. Questo scacco si manifesta con il disturbo dell’attacco di panico. Proprio in una cultura dove tutto sembra possibile e che tutto si possa piegare alla volontà di potenza del soggetto, la presa di coscienza di un impedimento porta ad una squalificazione di se stessi. Ma l’impedimento non è un fastidio inutile, è l’occasione per riflettere sul senso della propria trasformazione.

BY: Irene Barbruni

Ansia tra normalità e patologia

L’ansia è uno stato d’animo che tutti noi proviamo nella nostra quotidianità. Essa è sperimentata dal soggetto come uno stato di tensione spiacevole perché accompagnata dalla sensazione di essere in pericolo e minacciati, però è in grado di scatenare una serie di risorse psichiche positive. Insomma è un fenomeno vitale in quanto è motore verso la ricerca di quell’equilibrio tra le richieste del mondo esterno ed il mondo interiore. L’ansia come fenomeno normale ed indispensabile deve essere distinto dall’angoscia, che invece è una condizione patologica (Galimberti). Quando invece lo stato d’ansia diventa uno stato prolungato di tensione, che provoca un danno all’individuo, ci troviamo di fronte all’ansia disfunzionale o patologica.

L’ansia si manifesta con sintomi fisici e psichici. Tra i primi abbiamo palpitazioni, tremori, vertigine e debolezza. Tra i sintomi psichici abbiamo tensione, nervosismo, eccessiva preoccupazione, insonnia e pianto.

Ci troviamo di fronte ad un’ansia “patologica” quanto l’intensità dei sintomi descritti è spropositata rispetto all’evento associato, nel momento in cui tale fenomeno perdura anche successivamente all’evento scatenante e quando diventa difficoltoso superare tale evento attraverso la volontà cosciente. In presenza di ansia disfunzionale osserviamo un soggetto che fatica a concentrarsi, non è in grado di affrontare determinate situazioni, è irritabile ed in generale in costante tensione e stato di allarme.

Secondo l’Istituto Nazionale della salute mentale, ansia, panico e disturbi correlati colpiscono circa 19 milioni di individui di età superiore ai 18 anni in Europa e le donne hanno il doppio delle probabilità rispetto agli uomini, di essere colpite dal disturbo. Le causa di tali sintomi non sono del tutto chiariti, ma alcune teorie suggeriscono che vadano ricercate sia in fattori genetici, biologici, ambientali e in fattori sociali.

Come abbiamo già accennato l’ansia accompagna l’essere umano da sempre, ma assume nel corso delle epoche storiche significati diversi. In tempi lontani essa aiutava l’uomo che viveva in un ambiente difficile e pericoloso a proteggersi dai pericoli e a soddisfare i bisogni primari. Oggi questo bisogno non lo abbiamo più, ma ne sono nati altri come: l’ansia di potere, di prestigio, di benessere individuale, di possesso legato a bene effimeri.

Negli ultimi decenni assistiamo ad una crescita del numero di persone che ne soffre in modo particolare tra i 30 e i 50 anni. Questo dato deriva probabilmente del fatto che in quella particolare età l’individuo sta costruendo la sua vita in modo stabile sotto l’aspetto economico, lavorativo e sotto il profilo affettivo. Quindi, sono anni carichi di grandi aspettative ma anche traversati da profonde inquietudini. Ecco che l’elemento ansia può divenire lo sfondo su cui si struttura l’articolazione dell’esistenze: è qui che subentrano fattori che albergano nel profondo della psiche. Quando la grande tensione, che anima la vita di ciascuno e che esige che ognuno realizzi se stesso, viene deviata ed ostacolata l’angoscia compare. Uno dei tema forti della filosofia di Kierkegaard vede proprio nell’impossibilità di essere se stessi il motivo primo di quell’angoscia. Ecco che cerchiamo la nostra realizzazione. Spesso, tuttavia, si sbaglia strada, si equivoca e ci inoltriamo in un percorso che ci porta lontano dal nostro centro: l’ansia, l’inquietudine sono i sintomi che ci portano e ci obbligano a riflettere se quel cammino è veramente quello giusto. Quindi vi è un’ansia necessaria come una forma di intuizione che devo saper interpretare.

I momenti di sofferenza non sono sempre negativi, ma tante volte sono momenti di sviluppo. Nel prossimo appuntamento esamineremo più nelle specifico il Disturbo da Attacchi di Panico.

BY: Irene Barbruni

La depressione

Secondo l’Oms (Organizzazione Mondiale delle Sanità), entro il 2030 la depressione sarà la malattia cronica più diffusa nel mondo. In Italia colpisce oggi 4,5 milioni di persone: nella maggior parte sono donne (in rapporto 2 a 1 rispetto agli uomini). Un’indagine condotta da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) su un campione di 1.004 soggetti (tra cui 503 donne e 501 uomini) ha constatato che per il 27% degli intervistati la depressione si colloca al secondo posto, dopo i tumori, per impatto negativo percepito sulla vita di chi ne soffre. Inoltre, rappresenta una delle principali cause di invalidità temporanea e permanente. Tutti questi aspetti comportano necessariamente un costo molto elevato, non solo in termini di risorse umane ma anche economiche.

Ma vediamo nello specifico, innanzitutto, che cosa si intende per Disturbo Depressivo Maggiore. Esso rientra nel gruppo dei disturbi dell’umore e riguarda tutti quei casi in cui si è in presenza di un umore depresso o irritabile con perdita di piacere, per almeno due settimane, verso le attività che in precedenza era di interesse. La depressione, o melanconia, è quindi caratterizzata da una profonda tristezza che raggiunge un’intensità tale da superare un certo limite, soprattutto in quei casi in cui non vi è una circostanza che giustifichi tale stato, come per esempio il lutto di una persona cara. In generale, si distinguono due tipi di depressione: endogena (che nasce “dal di dentro” senza avere una causa esterna) e reattiva (quando lo stato è causato da un evento esterno e dove viene osservata una reazione eccessiva e prolungata).

I sintomi riguardano: cambiamento nell’appetito e di conseguenza del peso corporeo (aumento o perdita), disordini del sonno (aumento o insonnia, piuttosto che inversione giorno/notte), agitazione o rallentamento psicomotorio, perdita di energia, sentimenti di indegnità, difficoltà di concentrazione, pensieri di morte ricorrenti ed ideazione suicidaria. A seconda della gravità della sintomatologia e dell’incidenza sul funzionamento generale, abbiamo tre tipi di gravità del disturbo: lieve, moderato e grave. Purtroppo anche i bambini possono vivere sentimenti depressivi. L’esordio, nell’età dello sviluppo, può essere segnalato più spesso da disturbi d’ansia, fobie, agitazione, lamentele somatiche, rifiuto scolastico e in generale disturbi comportamentali. Sono quindi manifestazioni insidiose, non sempre, tuttavia, indice di esordio di stato depressivo. Negli adolescenti, invece, è presente una compromissione a livello sociale e messa in atto di comportamenti rischiosi.

La tempestività della diagnosi è fondamentale per la cura e la conseguente guarigione. La terapia può riguardare sia quella psicoterapica, che in presenza di una depressione lieve può bastare, oppure una terapia farmacologica che nelle forme più gravi è spesso necessaria. La terapia combinata, che richiede ambedue i percorsi terapeutici, è la via più indicata ed efficace, perché non solo incide sui sintomi, ma cerca la soluzione delle cause. Nell’80% dei casi in terapia si ha una completa remissione.

Ma perché oggi assistiamo all’aumento di casi di disturbo depressivo? Questo è un quesito a cui molti studiosi cercano delle risposte. Già a partire dagli anni settanta del secolo scorso lo stato depressivo viene legato alle circostanze sociali e culturali. Si diceva che l’età moderna è l’epoca della depressione. Nel campo della psichiatria i fattori socioculturali hanno assunto nei decenni sempre più un peso notevole. A proposito di questo tema Arieti scrive “La cosa terribile è la mancanza di significato in questo clima culturale, in cui molti sentono che hanno perduto i loro ideali e non li hanno sostituiti con ideali nuovi” (S.Arieti, J.Bemporad, La depressione grave e lieve. L’orientamento psicoterapeutico, Feltrinelli, Milano, 1981, p. 434).

Il lavoro psicoterapeutico ha, quindi, la funzione di riportare un nuovo significato e ricondurre il soggetto, immerso nella propria tragedia, verso un percorso che conduce al “trionfo dello spirito umano”, cioè alla capacità di sapersi ridefinire di fronte a situazione esistenziali nuove. In altre parole è il ripristinare la possibilità di essere contro l’impossibilità di essere.

BY: Irene Barbruni

Bourn out

Cosa si intende con sindrome del burnout?

Per “sindrome del burn-out” si intende quello stato di esaurimento psicofisico accompagnato da un calo significativo di motivazione e di impegno nell’ambito del proprio ruolo professionale. E’ una patologia che si incontra in modo particolare in quelle professioni che si occupano di aiuto verso gli altri, come medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, educatori, ecc.)

Come si manifesta, quali sono i sintomi?

In conseguente ad una situazione di stress prolungato si può verificare un esaurimento psicofisico, deterioramento relazionale, inefficacia professionale e disillusione. Tutto ciò si traduce nella perdita di interesse per la propria professione e di conseguenza anche lo sfilacciamento del senso di responsabilità del proprio ruolo. La persona vive sensazioni di tensione ed ansia accompagnate dal cambiamento nell’atteggiamento verso le varie operazioni che vanno a costituire l’insieme del proprio lavoro. La sindrome è nello specifico l’effetto di un processo reattivo-difensivo verso il proprio ruolo professionale, che viene vissuto come deludente, frustrante e pesante. In altre parole, l’operatore sperimenta un tale stato di stress e tensione che lo porta a disimpegnarsi nel proprio lavoro, e ciò può comportare una crisi sul piano della propria identità soggettiva e sociale.

Quali sono i fattori che determinano questa sindrome?

Per semplificare possiamo distinguere le cause in due tipologie: quelle relative al momento storico-sociale in cui viviamo e quelle di carattere soggettivo.

Il burn-out è stato descritto recentemente. I primi studi del fenomeno risalgono a metà degli anni settanta. Negli ultimi anni c’è stato un progressivo aumento dell’interesse verso questo fenomeno in quanto si è osservata una maggiore incidenza del problema. In modo particolare nella società contemporanea l’idealità, che accompagna ogni professione, specialmente quelle di aiuto al prossimo, e l’etica che ne consegue, sono state risucchiata dalla dimensione economica ed efficientista. In altri termini, il lavoro è sempre più percepito come una prestazione economica, piuttosto che un’attività sociale. In realtà qualunque lavoro è un atto sociale, in quanto nella società gli individui vivono in un’interazione di sussidiarietà, di interdipendenza.

Naturalmente vi sono poi le caratteristiche della personalità individuale che rendono un soggetto più a rischio. In generale le problematiche esistenziali personali come una separazione coniugale, difficoltà relazionali e familiari, rendono il soggetto più vulnerabile all’instaurarsi della sintomatologia.

Quali sono le categorie lavorative più a rischio?

Le categorie più a rischio sono quelle legate ai servizi sociosanitari ed educativi, dove il coinvolgimento emotivo è più forte, e dove il proprio lavoro non è sempre accompagnato da risultati verificabili entro un determinato tempo. La mancanza del risultato del proprio operato sviluppa il sentimento della propria inutilità. Per esempio un insegnate di ragazzini che non studiano e non ottengono risultati positivi percepirà vano il suo operare, e in fine lo valuterà inutile; in questo caso, il soggetto, per difesa tenderà ad assume atteggiamenti di eccessivo distacco fino ad arrivare al cinismo.

Quando si fa più forte la dissociazione tra fatica (energia impiegata) e percezione del significato del proprio operato, il soggetto si smarrisce in un senso di vuoto. L’uomo non può stare senza un significato, se lo percepisce può sopportare anche enormi difficoltà. Non né quindi il burn-aut una sindrome psicofisica, ma un segnale della crisi tra prassi ( l’agire), e il significato di quell’agire.

Per sottolineare questo concetto prendo spunto dal raffronto tra colore che svolgono un ruolo di assistenza come volontari e colore che lo svolgono come lavoro. Tra i volontari il burn-aut è statisticamente inferiore; ciò può essere spiegato da dal fatto che in questi l’idealità è più alta, ma minore responsabilità; mentre per chi svolge un’attività d’aiuto come professione l’idealità tende a scendere col tempo, ma permane la forte responsabilità. Questo vuol dire propri che a fronte di altre variabile: orario, stipendio, ecc. il livello di idealità svolge un ruolo significativo.

Quali possono essere le conseguenze più gravi?

Dal punto di vista individuale, se la problematica non viene individuata ed affrontata, possiamo assistere a problemi di salute anche importanti, con varie conseguenze. e in alcuni casi ad abuso di sostanze. Sul piano collettivo abbiamo invece una scarsa qualità dell’accoglienza e della cura dell’utente, in particolar modo se parliamo dell’ambito socio-sanitario ed educativo. Dal punto di vista dell’azienda e delle risorse economiche, questa sindrome porta ad aumenta del fenomeno dell’assenteismo e del turnover.

Come si può prevenire?

Dagli studi condotti negli ultimi anni sappiamo che il sostegno sociale e soprattutto il recupero dell’idealità della professione svolta hanno un forte valore protettivo rispetto alla sindrome. Ma a questi aspetti devono essere aggiunti elementi organizzativi del lavoro quali un certo grado di coinvolgimento nelle decisioni e di autonomia. Infatti spesso la sindrome è riscontrata dopo circa 3-4 anni di lavoro in soggetti giovani che vivono la frustrazione di non vedere realizzati nel concreto le proprie aspettative. Quindi, se è presente più coinvolgimento ed autonomia è chiaro che la persona mette in atto le proprie risorse e affronta la situazione lavorativa non in modo passivo, ma attivo. Come spiegato prima, è fondamentale che il proprio ruolo lavorativo sia inserito in una visione etica del proprio operato.

Cosa è consigliabile fare qualora ci si riconosca nei sintomi?

Bisogna tener presente che il livello del burn-out rimane tendenzialmente stabili nel tempo, in quanto la sindrome è una risposta ad uno stress cronico e non acuto. Questo rende la sintomatologia a volte difficile da considerare con il giusto peso. Sicuramente qualora un operatore percepisca un forte aumento dei sintomi descritti sopra, che perdurano nel tempo, è bene ricerchi aiuto per valutare la propria condizione psicologica nell’esercizio del proprio lavoro, senza aspettare che la sintomatologia trovi come luogo di espressione il corpo e quindi emergano problematiche fisiche.

Come possiamo invece riconoscere i segnali della sindrome su un collega o una persona che è vicino a noi?

Sicuramente se osserviamo in un operatore, che ha precedentemente dimostrato un certo entusiasmo nel proprio lavoro, la presenza significativa di cinismo e un conseguente abbassamento del proprio impegno nel lavoro, è probabile che ciò sia il segnale di una problematiche di questo tipo. Certamente vanno anche valutate le possibili problematiche della vita personale, in quanto il logoramento delle relazioni interpersonali deve essere un sintomo e non una causa della sindrome del burn-out. Bisogna cioè stabilire se la difficoltà ha origine per la mansione svolta o se deriva dalla propria vita personale, l’intervento sarà di conseguenza.

Se impariamo a conoscerci, attraverso un dialogo interiore, saremo più in grado di intervenire alla soluzione dei problemi. Quindi dovremmo, certo occuparci del mondo che ci circonda, ma non trascurare il mondo che è dentro di noi.

BY: Irene Barbruni

Depressione post partum

Che cosa è la depressione post-partum (dpp)? Quali sono i disturbi dell’umore e d’ansia perinatale ?

La depressione post-partum è una forma di depressione vera e propria che però esordisce nelle 4 settimane successive al parto. Quindi, la sintomatologia è sostanzialmente la stessa di una depressione con esordio non successivo al parto, ma i vissuti di malessere sono riferiti al rapporto con il neonato e in generale alla nuova condizione di madre. L’umore depresso è presente per la maggior parte della giornata ed è accompagnato da una marcata diminuzione di interesse e piacere nelle diverse attività giornaliere e, in generale, i sintomi comportano una compromissione significativa nelle incombenze quotidiane della madre.

Quali sono i sintomi specifici della depressione post-partum, dell’ ansia e del disturbo ossessivo compulsivo post-partum? Come si può capire se una paziente ne è affetta?

I sintomi specifici della dpp riguardano una grave ansia, pianto spontaneo, insonnia e disinteresse verso il neonato. Il disturbo ossessivo compulsivo post-partum riguarda pensieri ossessivi di poter fare del male al bambino. Per capire se una paziente ne è affetta è importante osservare se l’umore depresso persiste dopo i primi dieci giorni dal parto (uno stato che può essere passeggero). E’ fondamentale rivolgersi ad uno specialista, in quanto nella cura è fondamentale la tempestività della diagnosi. Inoltre, è importante la valutazione del professionista in quanto spesso le donne, che soffrono di depressione, tendono a nascondere la sintomatologia perché è quasi sempre accompagnata da un forte senso di colpa e di vergogna. Quindi se c’è un sospetto è bene approfondire.

Quante donne soffrono all’incirca di depressione post-partum?

I dati statistici ci dicono che circa l’8/12% delle neo-mamme soffrono di depressione post-partum ed alcuni dati descrivono un fenomeno in crescita.

Qual è la differenza tra “la tristezza/malinconia” e la depressione post-partum?

Il 70% delle madri vive uno stato denominato “baby blues” (“blues” significa malinconia) che è caratterizzato da un senso di tristezza dovuto alla stanchezza fisica e mentale del travaglio e al cambiamento ormonale nelle ore successive al parto. Questo stato però è differente dalla dpp sia per la durata (scompare solitamente entro 15 giorni) che per la sintomatologia meno intensa.

Può capitare, parecchio dopo la nascita del bambino, di soffrire di dpp o ansia?

In genere la dpp esordisce entro le quattro settimane dalla nascita del bambino e raramente si riscontrano casi ad un anno o oltre l’anno. Quindi, se i sintomi vengono riscontrati successivamente si deve valutare se ci si trova di fronte all’insorgenza di uno stato depressivo e/o ansioso non legato alla maternità ma ad altri fattori, oppure, più facilmente, ad una depressione post-partum non riconosciuta e, quindi, ad una sintomatologia che si è accentuata nel tempo.

La domanda di una madre: Non mi sento legata al mio bambino, anzi provo repulsione: sono una madre orribile?

Questo senso di repulsione può essere dovuto alla sensazione di incapacità di saper affrontare tutto ciò che la cura del bambino comporta. Quindi può insorgere da un forte senso di responsabilità più che da repulsione Il sentimento di inadeguatezza porta spesso a rifiutare i compiti ed è frutto di una non corretta valutazione di sé cioè di una sottovalutazione di se stessi.

Dove bisogna recarsi per ottenere assistenza e supporto per la dpp, ansia post partum, depressione in gravidanza o qualsiasi altro tipo di umore perinatale ?

La situazione deve sempre essere valutata da uno specialista, che può indirizzare verso un sostegno psicologico che in questi casi è fondamentale. La donna non può essere lasciata sola con questi suoi stati d’animo e il supporto dei familiari non è sufficiente proprio perché non saprebbero interpretare adeguatamente quei sentimenti e potrebbero alimentare il senso di colpa.

Quanto tempo ci vuole per recuperare la depressione post-partum?

In caso di un percorso terapeutico solitamente diversi mesi. Ciò non deve essere confuso con le terapie brevi, che mirano più ad interessarsi del sintomo, lasciando irrisolto il problema di fondo.

Quali sono i fattori di rischio per le psicosi post-partum?

I fattori di rischio di episodi postpartum con manifestazioni psicotiche si riferiscono ad una precedente diagnosi di disturbo della personalità. Ma sarei cauta nel delineare fattori di rischio al di fuori di ciò che ho appena menzionato; è sempre bene non generalizzare. Soprattutto va ricordato sempre che gli eventi psicologici non si comportano in modo meccanico, cioè uguale per tutti. Ogni essere umano ha una sua particolare sensibilità e proprie risorse. In psicologia spesso “due più due” non fa quattro: alle volte fa tre e altre fa cinque. Nel senso che le risorse di ciascuno possono essere celate o sopravalutate.

La domanda di un papà: come faccio ad aiutare la mia compagna che sta attraversando la dpp ?

Cercando di essere molto presente nella gestione del bambino e non far mai mancare l’appoggio, oltre che operativo, anche emotivo alla propria compagna. Non forzare momenti di intimità se la donna non ne sente la necessità. Quindi, è necessario un alto tasso di tolleranza da parte del partner. Una tolleranza/accettazione che sia partecipazione empatica ai vissuti della neo-mamma. Tale esperienza è un’occasione di crescita per l’uomo, che deve essere capace di far evolvere le proprie capacità interiori e relazionali; deve saper mettere al centro la sua sensibilità empatica e riflessiva per raggiungere momenti di profonda condivisione.

La dpp, seppur come dice il nome “post”, può accadere mentre si è ancora incinta?

Diciamo che ci possono essere delle condizioni psicologiche di inquietudine e sofferenza che portano a stati d’ansia troppo accentuati. In questi casi l’appoggio dello psicologo aiuta a stemperare e a sciogliere quelle tensioni, in modo da affrontare la gravidanza con l’atteggiamento giusto. In fondo è uno dei momenti più belli della vita di una donna; la vita le passa attraverso e si rigenera.

Si può soffrire di dpp dopo un aborto spontaneo?

Certo che il vissuto in conseguenza di un aborto spontaneo può virare verso un sentimento di perdita profondo, tanto più se la gravidanza era desiderata e attesa. Ma anche in questo caso ogni persona reagisce e vive i fatti salienti della propria vita in modo altamente soggettivo. Le capacità di elaborare e ricomporre la frattura che si genera nel corso della vita sono fondamentali, come è fondamentale cercare di non farsi catturare dallo sconforto. Spesso le persone non sono coscienti di queste loro capacità e vanno aiutate ad individuarle. Se permane tuttavia il nocciolo di una disperazione, cioè di una difficoltà di sperare nel domani, questa fragilità latente può evolvere verso uno stato depressivo dopo una successiva gravidanza.

Come si possono aiutare altre donne che stanno soffrendo?

Il problema di questa sofferenza, oltre a fattori molto personali relativi alla propria storia, è anche legato ad una cultura che non sa dare valore alla maternità; per cui le donne comunque si sentono sole di fronte a questo evento della loro vita. Ma diciamolo chiaro: di fronte ad un evento che è importante per la vita di tutti. Mentre nella cultura consumistico-edonistica nella quale viviamo la maternità, che è un impegno, è stata compressa fino ad arrivare alle gravidanze indesiderate o problematiche. Basti pensare alle difficoltà legate al mondo del lavoro, dove la donna incinta è vulnerabile e non sufficientemente tutelata. Spesso la gravidanza è un evento che conduce la donna a perdere il lavoro.

Questo mio ragionamento vuole essere una esortazione a non limitarci a considerare gli eventi patologici, questo in particolare (dpp), come eventi morbosi, ma come i sintomi del disagio di una società che ancora non sa trovare gli equilibri giusti per tutelare il benessere di ogni individuo.

BY: Renato Barbruni

La crisi esistenziale

Crisi esistenziale, Crisi di identità.

Sono due termini che si possono sovrapporre in quanto la crisi esistenziale interviene di solito proprio durante una profonda crisi di identità della Persona. La nostra vita infatti si esprime attraverso varie identità. Tra le quali cito le identità affettive: siamo figli, padri, madri, fratelli, amici; le identità sociali ovvero i vari ruoli che interpretiamo nella società: il medico, l’idraulico, il falegname, l’impiegato postale, ecc. Ad ogni ruolo corrisponde una microidentità. L’insieme delle micro identità compone la Persona in cui riponiamo la nostra identità esistenziale. La crisi in una di queste identità, se grave, se colpisce il senso profondo del nostro essere Persona, provoca la crisi esistenziale. In questo caso viene ad incrinarsi il senso stesso della nostra presenza nel mondo.

L’analisi esistenziale o Daseinsanalyse,

raffigura un percorso di conoscenza di se stessi alla ricerca delle micro lesioni nelle varie forme dell’esistere di una Persona (le strutture trascendentali dell’esistenza). Spesso sintomi come stata d’ansia, attacco di panico, disturbi fobici o atteggiamenti compulsivi nascondono o derivano da queste microlesioni durante una fase di mutazione della struttura della Persona. La crisi, ad esempio in un rapporto affettivo può portare ad una crisi esistenziale in quanto quella crisi mette in discussione il modo di essere che il soggetto ricavava dall’esperienza di quel rapporto. Altresì può accadere che una crisi esistenziale possa mettere in discussione il rapporto affettivo.

L’identità e gli archetipi.

La psiche dice Jung è formata da archetipi, cioè da strutture ancestrali che ci portiamo dentro fin dalla nascita. Gli archetipi sono come degli stampini entra i quali si organizza l’energia psichica. Questa unità informatica a sua volta organizza i nostri vissuti, i nostri pensieri e infine i nostri comportamenti. Quando siamo identificati in una forma archetipica tendiamo a pensare e sentire il mondo attraverso di essa. Vi sono varie forma archetipiche che la mitologia e le religioni hanno messo in evidenza. Per esempio l’archetipo del Padre, o della madre, l’archetipo del Salvatore, del monarca; o ancora l’archetipo del viandante, del guerriero. Nel corso della nostra vita possiamo viaggiare attraverso varie forme archetipiche: questo spiega perché in certi tratti della nostra vita siamo attratti e tendiamo a comportarci in certi modo che poi, ad un certo punto abbandoniamo. Pensiamo ad esempio all’anelito al viaggio che può derivare dalla seduzione esercitata in noi dall’archetipo del viandante o dell’esploratore. Pensiamo ancora a forte senso di responsabilità di certe persone: esse non possono fare a meno di occuparsi di qualcuno. In questo caso la Persona potrebbe essere identificata con l’archetipo del Salvatore, o del monarca, o del Padre. Tutti questi archetipi hanno le caratteristiche psicologiche appena menzionate.

Il dolore

Una riflessione sulla natura del dramma di Amleto

Il dolore è molte cose nella vita delle persone. Spesso è la porta che ci apre nuove esperienze di noi stessi. Il dolore come fiamma che scoglie e rifonda l’identità spirituale. Però è anche altro, è come una malattia che ci entra dentro, come un tumore che ci può devastare dall’interno. Il dolore produce anche questo: lacerazione, distruzione e morte. Sofferenze inimmaginabili possono distruggere una persona colpendo a morte la sua identità sociale e perfino, e più tragicamente, la sua identità spirituale.

Partiamo dal fatto che il dolore può procurare quella malattia mortale che è la perdita dell’innocenza. Cioè la perdita del senso di fede nell’esistenza.

Per tale riflessione prendo le spunto da un brano del monologo di Amleto dal film Hamlet di K. Branagh.

Perché Amleto? Come già in Giulietta e Romeo quello che il protagonista perde è il senso di innocenza della realtà. Egli è un giovane e come tutti i giovani credono nella vita, portano intatto dentro di loro un senso di purezza. Ma quando arriva la tragedia nella vita e giunge il dolore seguito dalla sofferenza, la purezza viene macchiata: insorge una ferita che può andar via o può invece permanere. Nel Principe Amleto la macchia rimane e spinge verso la vendetta. Amleto si sente colpito propria là in fondo dove hanno origine tutti i suoi pensieri e i suoi sogni. E sente che i suoi sogni sono irrimediabilmente distorti da quel dolore che avverte come ingiustizia, ecco: quando il dolore è percepito come ingiustizia ha inizio il dramma dei drammi. Il compito arduo di ogni anima colpita dalla sofferenza è proprio questo: dare una giustificazione al dolore, che significa poi dare un senso al dolore. Amleto non ci riesce. In questo brano del film lo cogliamo nel monologo “Essere o non essere”. Perché proprio il senso della perdita della propria innocenza e della innocenza del mondo porta il personaggio a domandarsi se sia così necessario il continuare a vivere: Essere o non essere. Nella rappresentazione cinematografica del monologo il regista ha aggiunto qualcosa, una sua invenzione che a mio modo di vedere esprime meglio il colore emotivo del personaggio. Se in altri allestimenti Amleto recita il monologo di fronte alla morte: in una tomba per esempio, qui il regista pone il giovane principe in una grande sala degli specchi, e gli fa recitare il monologo davanti ad uno specchio, cioè davanti a se stesso. C’è un altro aspetto scenico importante. Quando Amleto si finge pazzo, lo zio, per capirne le vere intenzione, lo fa spiare anche dalla sua amata Ofelia. Qui lo zio lo spia mentre lui sta facendo la sua riflessione sul senso della vita. Lo zio viene posto dietro un vetro da cui vede senza essere visto. Ma Amleto sa che dietro a quello specchio in cui si riflette c’è lo zio traditore e assassino del padre. E quindi quel “Essere e non essere” è detto al cospetto di se stesso e al cospetto dello zio: poi vedremo il valore simbolico di questi frammenti di sceneggiatura.

Alcune riflessioni sul simbolismo di queste immagini.

Amleto è posto di fronte allo specchio, vale a dire che è posto di fronte a se stesso nel chiedersi il senso della sua vita, spinto proprio da quel senso di corruzione da cui si sente pervadere; ma dietro a quello specchio c’è l’altro, quello zio che ne ha ucciso il padre e che rappresenta l’origine di ogni suo senso di corruzione. Dietro allo specchio, nell’inconscio, ci sono le immagini di quel altro rispetto all’Io di cui l’Io non sa, cioè la sua ombra. Qui lo specchio sta a rappresentare la membrana che divede ciò che c’è nella coscienza e ciò che è invece nell’inconscio. E come in Alice nel paese della meraviglie o Alice dietro lo specchio, le cosa, in quell’altra parte, sono diverse, trasformate, opposte a quelle che riconosciamo nella coscienza. E’ con quel opposto che Amleto deva fare i conti, smascherare il senso dell’arcano fatto di passione, amore, vendetta, giustizia, delusione, senso di corruzione, perdita dell’innocenza. Ma egli non riesce ad uscire dal labirinto composto di sentimenti contrapposti e variegati. Ad un certo punto nella scena vediamo espresso sinteticamente la natura del paradosso in cui si trova immerso Amleto, da una parte dice ad Ofelia: “…ti ho amata…” o poi dice “…non ti ho mai amata…” Il giovane Principe sente dentro di sé che non riesce ad affrancarsi da quel senso di corruzione che lo pervade e sta dilagando dentro la sua anima. Questo è il dramma di Amleto: la perdita dell’innocenza sotto la spinta forte e terribile del dolore, quando il dolore è vissuto come qualcosa di ingiusto. Infatti il dramma inizia con questo senso di profonda ingiustizia.

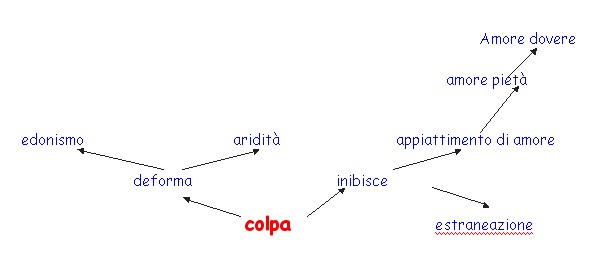

Effetti del sentimento della colpa.

Lo schema sopra riportato vuole rappresentare intuitivamente una certa dinamica di trasformazione a cui è soggetto l’Amore in conseguenza della pressione del Sentimento della colpa.

Da una parte il Sentimento della Colpa agisce come elemento di scissione tra la vita, o prassi della vita, e il Senso della vita. Dato che l’Amore può essere vissuto nella sua pienezza solo all’interno del vissuto del Senso (prassi di vita e Senso della vita o sono sintetiche) la scissione separa la prassi della vita dal suo senso, cioè dal suo valore spirituale. Quindi un primo effetto della presenza del sentimento della colpa nell’amore, fa sì che l’amore venga inibito. Il soggetto può quindi vivere o un senso di appiattimento dell’amore cioè sente il suo sentimento d’amore abbassarsi: l’amore è gettato tra le cose vacue o non importanti per l’esistenza. Dall’altra parte il soggetto vivrà un sentimento di estraniazione da se stesso e della realtà che lo circonda.

L’appiattirsi dell’amore come conseguenza della scissione tra prassi esistenziale e senso dell’esistere, spinge verso forme d’amore che pur mantenendo in sé la presenza dell’amore lo collocano in un senso che è al di fuori dell’amore stesso. Il senso è una legge, un dovere che si impone al soggetto. In altre parole il soggetto tenta di trovare quel senso che ha visto sfuggirgli dalla prassi esistenziale che sentiva fluire spontaneamente da sé. E il senso lo trova nel dovere o nella pietà verso il prossimo. Adempiendo al dovere di amare pietisticamente, lenisce quel senso della colpa che lo spacca in due.

Una seconda strada vede conseguire alla scissione (prassi della vita – senso della vita) la deformazione dell’amore. L’amore subisce una sorta di deformazione genetica. Da quella forma di spinta verso la verità dell’essere, l’amore viene trasformato in una esperienza del godimento di sé, o per dominio sull’altro o per ricerca di piacere effimero. Da ciò abbiamo due forme: da un lato l’aridità dei sentimenti, dall’altro l’edonismo.

L’ecologia del dolore.

tratto dal libro “Logos e Pathos” di Renato Barbruni, Ed. Nuovi Autori

La sofferenza imprime in ciascuna persona la sua impronta in modo oggettivo e assoluto, mentre, d’altra parte, è suscettibile di un suo adattamento alla particolarità del soggetto che la patisce. Il ché vuol dire che la sofferenza, accanto ad una dimensione oggettiva, racchiude una particolare dimensione che entra in relazione con il soggetto. Lo psicologo lo sa fin troppo bene che il suo lavoro verte prevalentemente su questo secondo aspetto, poiché il fatto che la sofferenza abbia una dimensione percepita soggettivamente, deriva dalla particolarità della personalità che la patisce, e dalla situazione esistenziale e storica in atto. La struttura della personalità, con la sua organizzazione di idee, ricordi, sentimenti e stati d’animo, può possedere caratteristiche tali da permettere alla persona di sopportare gradi di sofferenza molto alti, e altrimenti, smagliature tali da non permettere al soggetto la tolleranza anche di livelli minimi di sofferenza. Questo fatto è sotto gli occhi di tutti, e tutti i giorni. Dall’atleta che non si arrende facilmente rispetto al suo concorrente che non regge lo sforzo della fatica più a lungo e che, proprio a causa di ciò, subisce la sconfitta; quel bambino che non sopporto la frustrazione e la delusione di non aver ricevuto quel regalo, e con toni drammatici mette in scena un tale pianto da far disperare i genitori, a tal punto che corrono a comprarglielo per farlo tacere. Ancora una esempio lo troviamo nello studente che non sa sostenere la fatica dello studio, tanto più quando, guardando davanti a sé, vede un orizzonte incerto per il suo futuro. Lo scenario lo spaventa e lo deprime fino alla rinuncia allo studio, o semplicemente, fino a renderlo apatico e refrattario alla vita universitaria. Quello che riscontriamo, come demotivazione allo studio, altro non è che l’incapacità di reggere l’incertezza sul futuro e la fatica di apprendere. In tanti momenti della vita, la capacità di tenere, di saper sopportare la sofferenza, ha deciso le sorti di una persona, addirittura della sua vita e della sua morte.

Questa dimensione soggettiva, entro cui il dolore è percepito, è costituita dallo sviluppo e dalla dinamica della personalità, e da fattori culturali e ideali. Il lavoro psicologico tocca proprio questo aspetto: analizzare i fattori personali e culturali che non permettono al soggetto di vivere quel dolore autenticamente per quello che è. Se a quel certo episodio riusciamo a togliere gli elementi di deficienza personale e di deformazione culturale, che costituiscono gli aculei che amplificano la percezione del dolore, il soggetto potrà entrare in un rapporto dialettico con la propria sofferenza e scorgere gli elementi euristici necessari alla propria evoluzione sul piano spirituale.

La sopportazione della sofferenza non è oggi una caratteristica considerata nobile. Nella nostra cultura il dolore e la sofferenza sono ospiti scomodi e vanno subito eliminati dallo scenario dell’esistenza. Quindi non si tratta mai di sopportare il dolore ma di eliminarlo subito, presto, senza nessun momento riflessivo sul perché il dolore sia penetrato nel flusso dell’esistenza. Nel suo toccante libro, Uno psicologo nei lager, Victor Krankl, narra la sua personale esperienza in quella orribile situazione. E proprio la sua osservazione di ciò che ha vissuto lui stesso, e gli altri internati, lo hanno convinto della decisiva qualità, tipicamente umano, di saper sopportare il dolore. Soltanto da quella sopportazione emerge il senso di quella sofferenza.

Antologia

Frammento da: Beati i poveri di spirito, breve riflessione sull’esperienza di una crisi esistenziale

“Beati i poveri di spirito”

Il nobile temendo e tremando

mette ordine nella sua vita ed esplora se stesso.

Esagramma 51: l’eccitante – I Ching

L’ESPERIENZA ESTREMA

Nel corso della propria vita ciascuno di noi, prima o poi, vive delle esperienza estreme. Vive situazioni che sono poste alla limite ultimo di un certo percorso. E’ come se giungessimo al punto più lontano che quella strada permette.

Il cammino si è fatto più arduo, e più faticoso è il procedere; ed a quel punto sembra che tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che ci è servito fino ad allora non serve più; anzi, è divenuto inadeguato e inutile. Alle volte ci sembra proprio di imbarazzo, quasi di ostacolo, di impedimento. Ma tutto questo noi lo avvertiamo come una nostra inadeguatezza, ed un senso di estrema impotenza ci pervade. Nulla di quel che sappiamo e che costituisce il nostro bagaglio conoscitivo sembra essere all’altezza della situazione. La realtà incombe su di noi immensa e potente come mai ci è apparsa, rivelandosi inaccessibile a qualunque interpretazione e riflessione; refrattaria ad ogni tentativo di ordinarla dentro una qualche forma di pensiero. Ci sfugge via tra le dita della mano come l’acqua che sgorga da una fonte improvvisamente impetuosa: tanto più l’acqua scende, tanto meno ne rimane nella mano protesa.

Se mai abbiamo avuto bisogno di un punto fermo, di un sostegno, della capacità di riflettere obbiettivamente, in tali circostanze ne avvertiamo maggiormente l’esigenza estrema e vitale.

La nostra stessa identità sembra vacillare, e poi crollare sotto i colpi duri e implacabili di una realtà che si è fatta impietosamente avversa e contraria. E’ come se ci trovassimo improvvisamente di fronte ad un muro che ostacola ed impedisce il cammino senza però renderci conto che quel muro costituisce la fine di quel commino. Anzi quel muro lo percepiamo come nostra incapacità a procedere. Ecco che inizia perverso il dubitare di noi stessi. Il dubbio è così radicale che coinvolge la nostra identità nelle sue radici più profonde; tutto ciò in cui crediamo e in cui ci identifichiamo frana, si disintegra miseramente lasciandoci sospesi in un vuoto disperatamente assoluto.

“Io penso, quindi sono” dice Cartesio, ma il problema dell’uomo non è tanto legato al dubbio se egli ci sia o non ci sia, ma al fatto se egli costituisca o meno un valore. Il problema squisitamente e peculiarmente umano non è ontologico, ma etico. Non sull’essere si sviluppa tutta la tematica e la drammaticità dell’esperienza umana, ma sul valore. E ciò che viene colpito in una situazione estrema dell’esistenza è proprio il valore soggettivo.

“Ma chi sono io per te Signore, che mi hai cercato in ogni luogo?” (Sant’Agostino).

“Chi sono ?”, in questo caso equivale a: “che cosa valgo per te, quale valore attribuisci, Signore, alla mia vita, a me come soggetto singolo?”

Senza la tematica del valore non ci sarebbe neppure una storia umana.

La crisi esistenziale è una crisi d’identità ma soprattutto è una crisi di valore. Il valore di se stessi viene meno e il soggetto si sente squalificato, sente l’annichilirsi del valore soggettivo fino a quel punto riflesso in una determinata identità. Già, poiché l’errore è proprio quello di legare il valore soggettivo all’identità soggettiva. Nel corso della vita ciò che può mutare è l’identità soggettiva ma è bene che non muti il valore soggettivo. Ma affinché ciò avvenga è necessario che il valore sia radicato in qualcosa di più stabile dell’identità soggettiva. Le identità sono gli abiti che noi indossiamo di volta in volta nel corso della vita. Sono le pietra sulle quali saltiamo per attraversare un torrente, non sono quindi il luogo dove dobbiamo sostare. Altro deve essere il punto d’appoggio della nostra esistenza. Ecco che nei momenti estremi cerchiamo una radice più fondamentale, più essenziale.

L’ANIMA MASCHILE

C’è un nucleo impenetrabile nell’anima maschile. Un nucleo inaccessibile che agisce come esperienza di distacco. L’uomo, più della donna, mostra difficoltà nel percepire la comunione. Per l’uomo la comunione è colta sul piano del pensiero, è “vista” dopo l’elaborazione cosciente, non è quasi mai un’esperienza vissuta. Per questo l’uomo vive i rapporti nella discontinuità; il tessuto connettivo della “sua relazionalità” è frammentato poiché nel suo intimo non giunge mai ad aprire il “nocciolo duro” della sua anima individuale: egli è sempre altro dalla relazione che vive. Questo aspetto della psicologia maschile non è stato abbastanza osservato e studiato. Credo che il primo ad averne fatto menzione sia stato Kierkegaard. Probabilmente era proprio a questo aspetto della natura maschile che si riferiva quando accennava “ad una sorta di maledizione che aveva a che fare con il padre”. Per questo motivo, dopo una tormentata decisione, il giovane Soren lascia la fidanzata Regina Olsen per percorrere la via della conoscenza in solitudine. E’ questo che porta l’uomo a vivere da solo. Egli fa sempre esperienza del mondo da solo in se stesso, non è capace di esperire all’interno della relazione, poiché egli non è capace di aprirsi all’incontro con l’altro. Per questo motivo per l’uomo l’amore non è così importante e decisivo quanto lo è invece per la donna. Quando l’uomo piange per aver perso la donna amata, soffre perché con essa ha perso il calore dell’affetto, l’esperienza della dolcezza e l’abitudine di una presenza; per la donna, con l’uomo che ama, se ne va il senso stesso della sua vita proprio perché nella relazione essa vede – non sempre consapevolmente – il senso stesso dell’esistere. Non già e soltanto della propria vita, ma della vita in se stessa: è la vita che piange nel vissuto della donna dolente. Giacché le separazioni sono vissute più drammaticamente e ostinatamente dalle donne, nel senso che la consolazione con un nuovo compagno è più difficile. La donna è sempre alla ricerca della relazione che qualifichi la sua vita. Questo aspetto è stato erroneamente letto su un solo piano: quello sociale e storico dicendo che la donna si affranca sposando l’uomo. Si pensa, in tale contesto interpretativo, che alla donna interessa, nella relazione, veder riconosciuto il suo ruolo sociale. Ma questa interpretazione è chiaramente una proiezione maschile, il quale non ha mai capito il senso e il mistero dell’amore. La donna invece si fa sposa per cercare nel rapporto il senso della vita. La donna ha rinunciato da millenni a cercare un senso della vita da sola, per affidarsi totalmente al rapporto. Tutto questo però la donna non riusciva a vederlo schiacciata come era dalla coscienza maschile del mondo che in essa, nella donna, vedeva una rinuncia alla ricerca autonoma del senso. E l’uomo non riusciva a vedere che quella rinuncia alla ricerca individuale – da parte della donna -, quale offerta di sé per affidarsi alla ricerca insieme al suo amore, non era l’incapacità, da parte della donna, di addivenire al senso in modo autonomo.

ELEMENTI DI CRISI NELLA REALTÀ SOGGETTIVA

Esiste uno stretto legame tra la sofferenza esistenziale e i mutamenti della struttura storico-sociale. Il mutamento della struttura storico-sociale si manifesta più palesemente nella trasformazione costante dei ruoli sociali, nei rapporti tra gli individui e negli aggregati sociali.

Il mutarsi dei ruoli influisce sul mutarsi dei rapporti e viceversa. Nel senso che il tipo di rapporto che si instaura tra due persone definisce anche il ruolo che esse assumono tra di loro e nel gruppo di appartenenza. Il ruolo è la dimensione socioculturale di un rapporto che ne costituisce invece la dimensione personale.

Nel manifestarsi concreto del rapporto e del ruolo assistiamo, nel corso della storia delle società, all’accentuarsi del primo sul secondo.

Se nel processo di trasformazione il ruolo e il rapporto sono sincronici, nel suo manifestarsi il ruolo tende a determinare il rapporto.

Il rapporto tra un padre e un figlio spesso è determinato dal ruolo di padre e dal ruolo di figlio attribuito loro dalla cultura di appartenenza. Ed il ruolo obbedisce ad esigenza simboliche. Il simbolismo per esempio della figura maschile porta con sé elementi di dominio e di governo cosicché nel manifestarsi del ruolo di padre questi tenderà a interpretare il suo ruolo inserendo nel rapporto tali elementi. Così il padre non potrà essere troppo affettuoso con il figlio poiché deve governare e dominare, solo così egli si sente un buon padre. Il valore di essere padre in una data società si definisce attraverso determinate coordinate; l’uscita da queste coordinate porterebbe il soggetto a sperimentare un sentimento di tradimento del proprio ruolo o compito a lui assegnato. Ecco che egli deve modulare i suoi autentici modi di vivere il rapporto.

Nelle società moderne assistiamo a qualcosa di storicamente innovativo: il ruolo storico-sociale sembra avere una struttura meno forte, si mostra più flessibile lasciando spazio alla soggettività che può quindi manifestarsi con più facilità.

Spesso le sofferenze esistenziali nascono proprio dal venir meno di un determinato ruolo sotto la spinta di esigenze soggettive che non possono più essere taciute. Questa spinta soggettiva modifica i rapporti e quindi il ruolo; ed il modificarsi del ruolo altera la struttura sociale.

Si può ben dire che stiamo assistendo ad una rivoluzione silenziosa operata dalla soggettività.

Non sono tanto le esigenze collettive alla base del modificarsi della società (come nella rivoluzione francese per esempio), ma l’esigenza della singolarità del soggetto: dall’anelito dell’individuo a divenire soggetto.

La spinta ad esser se stessi è il vero motore di questo processo rivoluzionario.

Ma la spinta ad esser se stessi cozza contro la determinazione dei ruoli sociali, e poiché questi sono rafforzati dalla struttura socioculturale, assistiamo ad un fenomeno che possiamo chiamare di svuotamento del valore della società.

I soggetti vivono esigenze che la società non è in grado di soddisfare dato che è ancora strutturata per altre e superate esigenze.

Il senso di estraniazione dell’uomo d’oggi deriva dallo scollamento ormai cronico tra le esigenze della propria singolarità e le richieste dalla società.

CARAVAGGIO E RUBENS: DUE MODI DI RAPPRESENTARE IL DOLORE

Tratto da “Logos e pathos” di Renato Barbruni pag. 44-45 Ed. Nuovi Autori

Il quadro si presenta cupo. L’occhio cade sulla figura del Cristo morto. Il corpo è il soggetto del quadro, un corpo pesante: Zaccaria ricurvo, piegato, che ci guarda con espressione indefinita, è sotto lo sforzo del peso del corpo morto, quasi come se portasse “una cosa”, non una persona morta. Giovanni è nell’oscurità, mentre, delle tre figure femminili, nessuna ha un contatto fisico con quel corpo, quasi abbandonato. Il tutto è sostenuto da una lastra di pietra grossa e pesante. La pesantezza dell’esistenza, la sua oscurità muta introduce al tema nichilista del nulla, del non senso. E’ un quadro iconoclasta che sul tema sacro della morte del figlio di Dio, ferma il pensiero, lo cattura nella irreparabilità della morte senza speranza e senza scopo, senza resurrezione. E in questa rappresentazione tragica troviamo i segni del modo di affrontare la sofferenza e l’avversità, della coscienza materialista e scientista. Quadro privo di afflato mistico e totalmente verista in sento materico. Il corpo del Cristo è un corpo morto, non ha più nulla di divino, nulla che richiami ad un trascendente. Si può dire che da Caravaggio inizia, in modo più esplicito, l’atteggiamento iconoclasta che si diffonderà prepotentemente nell’arte novecentesca, la quale diverrà esclusivamente atto provocatorio . Finirà per abbracciare un’unica provocazione: Dio non c’è, il che equivale a dire che non vi è Senso. Il vero manifesto dell’arte novecentesca è che la vita non ha un senso, o meglio, la vita non ha un fine. Essa ha un principio, ma non un fine. Ciò condanna la vita e il cosmo in un limbo in cui tutto è lì in un perenne stato senza mutamenti. E’ strana la cosa, in quanto proprio sull’idea di evoluzionismo si è giocata la partita tra chi vede un senso nel creato, e chi non ne vede alcuno. L’arte novecentesca, nel suo manierismo iconoclasta, produce un aumento di entropia, non essendo mai sintetica poiché aborre qualunque forma di trascendentalismo. Fino a sfociare in quel nichilismo diffuso che alimenta la disperazione della coscienza contemporanea. Per tale manierismo la provocazione, invece della morte di Dio, dovrebbe consistere nella sua verità e inevitabilità per la nostra vita.

L’immagine qui è tutta diversa. Il corpo è luminoso, glorioso. Il capo, abbandonato morbidamente all’indietro, pone al nostro sguardo la speranza che trapela da quel viso pieno di espressione e dolore. E’ un dolore che continua nella morte, che travalica la morte e pertanto la supera, la cancella. Al centro di questo quadro vi è il dolore che nasce dall’amore che vediamo riflesso sul volto di Maria e di Giovanni, colti nel gesto della pietà. L’accoglimento di quel corpo luminoso svela al loro cuore un progetto d’amore fino ad allora sconosciuto. Nel tipinto possiamo riconoscere tre eventi narrativi. Il titolo è “la sepoltura, ma all’interno si riconoscono “la Pietà”: Maria che sorregge tra le braccia il corpo morte del Cristo; “Il compianto sul Cristo morto”: sul lato sinistro è ritratto Giovanni, che sorregge delicatamente il Cristo, con la mano fasciata posta vicino alla ferita quasi ad indicarla, situata in primo piano . Giovanni ha il volto compreso nel dolore, non piange, ha lo sguardo chino, muto e contemplativo sul dolore. E’ lui che riflette sul senso della morte e della sofferenza, sul senso di “quella” morte. Toccherà proprio a Giovanni tradurre quell’evento dal piano archetipico della storia della salvezza, al piano cosciente dell’intelletto umano. E’ l’apostolo che testimonia e ridefinisce la figura del Cristo. Egli guarda dall’alto, come del resto ci dice il simbolo attraverso cui è rappresentato nella iconografia evangelica: l’aquila.

Maria è colta nella drammatica e struggente essenzialità dell’atto di offrire il suo dolore di madre alla misericordia di Dio. Il dolore è posto al centro della storia dell’uomo, da quel centro ove tutto si muove e si trasforma che è il Cristo. La ferita lacerante nel costato, in mostra evidente ancora sanguinante, è il centro del mistero del dolore, un dolore che colpisce il figlio di Dio e a cui non può né vuole sottrarsi. Neppure Dio può fare a meno del dolore: non è più un castigo, ma il modo per trasformare il peccato, la materia. Il dolore quindi possiede una sua potenzialità trasformativa, che converte la sostanza stessa dell’essere. Questa è la metanoia da cui discende la possibilità della salvezza, o più semplicemente e mondanamente, la possibilità di saper includere anche il dolore dentro il flusso della vita, in modo che le pene dell’esistenza non abbiano più l’aculeo mortale del non senso.

VIOLENZA E MASS MEDIA

Lo sconforto ed il dolore ci coglie all’improvviso dopo l’ennesima strage di innocenti perpetuata non da un terrorista (il 14 dicembre 2012 la strage nella scuola elementare di Sandy Hook, a Newtown, in Connecticut ), ma da un ragazzo come tanti con qualche problema psicologico, come tanti suoi coetanei. Le problematiche psicologiche non spiegano tanta violenza e una deriva così crudele. Da psicologo mi stupisco sempre quando sento certi commenti sui mass media che tirano fuori la ormai ritrita causale delle emozioni che il soggetto non riesce a gestire. Certo, è come dire che un alcolista non sa più reggere l’alcool. Si dimentica troppo spesso di mettere sotto accusa i mass media. Purtroppo constatiamo che i giornali sono puntuali nel descrivere azioni delittuose e danno libero accesso a tanti personaggi violenti. I film sono violenti, i telefilm idem, per non parlare dei videogiochi. La nostra mente, diceva Hillman è immaginale, ciò vuole dire che si nutre di immagini. Pensiamo al giovane che è costantemente esposto ad immagini violente le quali penetrano nella sua mente e vi si fissano. Quando ad un ragazzo, con una personalità già debole, succede qualcosa di grave che gli provoca dolore, ciò lo fa implodere in se stesso (perché questo provoca il dolore) e quale immagine incontra dentro il suo cuore? Non certo quella del Cristo sulla croce, che lo aiuterebbe a sopportare quel dolore e a viverlo con nobiltà d’animo; trova invece il vendicatore, il guerriero spietato protagonista di tanti film e videogiochi a cui è stato esposto. La cultura laicista ha fatto presto ha bandire dalle aule scolastiche il crocifisso, e lentamente lo ha estirpato dalle coscienze. Stranamente però non è riuscita a fare altrettanto con le immagini dei violenti, e dato che la mente senza immagini non può articolarsi, al posto del Cristo si è sostituita l’icona del vendicatore che popola la letterature e i film di cassetta. Sotto la maschera della libertà espressiva di autori e di giornalisti, che sono liberi e devono restarlo, molti di essi si sono assuefatti alle immagini del male dandovi libero accesso nei mass media.

Poi stiamo lì a discutere su come mai i giovani non riescono a contenere le emozioni. Penso tuttavia anche all’uomo che uccide la moglie perché lo ha lasciato: non sopporta il dolore che lo devasta, anche lui non ha l’immagine di Cristo a fondamento della sua visione del mondo, ma il vendicatore. La coscienza si è ri-paganizzata e le “virtù” pagane sono tornata vive e prepotenti. Abbiamo giocato per troppi anni a fare gli apprendisti stregoni attraverso una pedagogia solo permissiva, che stimolava l’espressione delle emozioni. Non ce lo ricordiamo che la cultura psicologistica pensava che la causa delle nevrosi consisteva nella incapacità ad esprimere le proprie emozioni? Intellettuali con memoria corta, cattivi maestri che ancora oggi scrivono fiumi di parole vuote sui loro giornali. Tutti se la prendono con le armi, ed è giusto, ma nessuno mette in discussione il sistema dei media che ospita sempre, e quasi esclusivamente, il male. Fiumi di immagini investono la coscienza e vi si stabilizzano, e a tempo debito pilotano verso l’azione nichilista le personalità più deboli.

“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini; perché così voi non vi entrate, e non lasciate entrare neppure quelli che vogliono entrarci.”

Matteo 23,13

“Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole”

Lettere di San Paolo 2Timoteo 4,3-4

BY: Irene Barbruni

L’identità corporea

L’identità è un indispensabile punto di riferimento per la vita di ogni persona perché fornisce il senso del proprio essere, che è distinto dagli altri e stabile nel tempo. Anche se un individuo cambia nel corso della vita, il sentimento di identità, che accompagna ogni momento del passato, gli permette di vedersi diverso ma nello stesso tempo uguale; ciò assicura non solo la coerenza della conoscenza cosciente ma anche quella delle azioni.

Ognuno impegna le proprie risorse per conquistare e conservare il proprio sentimento di sé, perché un’identità fragile e incerta provoca un’esperienza soggettiva di smarrimento, che comporta una sofferenza profonda. Infatti, il compito principale di ogni individuo è la conquista della propria identità, soprattutto in particolari momenti della vita in cui si richiede una ridefinizione del concetto di sé. In modo particolare durante la pubertà, in cui si manifestano importanti cambiamenti a livello corporeo e personale, la costruzione di una nuova identità diventa fondamentale per l’adolescente che, sperimentando nuovi modi di porsi, attraversa una vera e propria crisi di identità. Ed è proprio questa crisi di identità che lo rende vulnerabile e suscettibile alla influenza del gruppo di appartenenza. Proprio perché la mancanza di un’ identità soggettiva chiara, porta a cercare un’ identità forte nel gruppo. Così l’identità di gruppo diviene l’Io stabile che manca al soggetto.

L’identità personale riguarda la riflessione su di sé, mentre l’identità sociale è costruita in relazione all’altro e al gruppo di riferimento. Queste due dimensioni sono fortemente intrecciate ed è difficile distinguere tra gli aspetti individuali e collettivi poiché non si può parlare di identità di un soggetto prescindendo dal suo sistema di relazioni e dalle sue radici sociali. Ecco perché l’identità soggettiva e la sua maturazione sono importanti, proprio perché solo se il soggetto avrà maturato una propria cosciente individualità distinta dal gruppo, saprà cogliere le istanze sociali e collettive come elementi dialettici e non come elementi che lo dominano. In questo caso avremmo una pesonalità dipendente dal gruppo e quindi inautentica. Gli attacchi di panico spesso avvengono proprio per un deficit di identità soggettiva, o quanto questa è percepita minacciata.

L’identità soggettiva passa anche attraverso il modo attraverso cui percepiamo il nostro corpo. Prova ne è la cirisi di identità della persona che subisce alterazioni in alcune parti del proprio corpo. Tanto più in una cultura come quella attuale dove l’immagine di sé diviene l’identità seggettiva. Quello che gli altri vedono di noi diviene l’identità: il corpo è il vivibile dell’invibile soggettività.

Ogni individuo incontra il proprio corpo in una serie di aspetti, che si manifestano nei vari momenti della vita, in cui esso si presenta secondo angolazioni differenti. Per esempio, può essere un organismo malato da curare, oppure forza-lavoro da impiegare o ancora un mezzo di comunicazione, nella quale rientra l’utilizzo del corpo come testimone di se stessi. Il corpo non può essere incontrato nella sua interezza così come non si può analizzare direttamente il modo in cui ogni soggetto vive la propria corporeità. Anche all’interno delle scienze esso è conosciuto solo in quegli aspetti che si riescono ad oggettivare.

L’immagine del proprio corpo, che è percepita dal soggetto, non è mai fedele alla realtà perché nessuno può esplorare ciò che si nasconde dietro di lui o vedere in ogni momento l’espressione del proprio volto.

Il modo di vestirsi è un indicatore significativo di come un individuo vive e sente il proprio corpo: se lo accetta oppure lo rifiuta, o ancora se è fonte di vergogna oppure di orgoglio per se stessi. L’abbigliamento rivela un mondo di significati che un corpo nudo non potrebbe esprimere. Così come il truccarsi, il pettinarsi fino ad arrivare alla spinta verso lo stravolgimento di parti del proprio corpo quando una persona decide di ricorrere alla chirurgia estetica. L’86% circa degli interventi chirurgici sono richiesti dalle donne, ma negli ultimi anni sono sempre più uomini a richiedere diverse tipologie di ritocchi sul corpo. Addiruttura una legge del 2012 in Italia ha dovuto vietare l’intervento di chirurgia estetica al seno per le minorenni. Ciò denota una deriva tra la giusta cura della propria immagine e la irriflessiva rincorsa verso un modello e/o un’eterna giovinezza distante dalla natura delle cose e quindi da noi stessi.

Rispetto ai fattori spiegati all’inizio bisogna considerarne due in particolare: abbiamo bisogno di riconoscerci anche se cambiamo e l’immagine che abbiamo di noi non è mai fadele alla realtà. Ciò significa che orientare tutta l’aspettativa su un cambiamento del corpo per ricercare la propria autostima, per esempio, è illusoria. In quanto è proprio attraverso l’immagine interiore che abbiamo di noi stessi che valutiamo/giudichiamo l’esterno. Inoltre quando andiamo a togliere, aggiungere o modificare addirittura il nostro viso rischiamo di rovinare ciò che ci lega alla nostra storia. Il desiderio della chirurgia plastica, soprattutto se molto invasiva va sempre indagato e spesso ciò che deve essere affrontato è dentro di noi e non fuori.

Quindi l’identità soggettiva, che è una struttura complessa, e che deriva dalla sintesi tra realtà vivibile (il corpo) e realtà invisibile (l’anima, il centro della personalità), è la vera opera d’arte che ciascuno deve saper realizzare. Una realizzazione che si sviluppa attraverso l’idealità di e ciò a cui aspira, è ciò che costituisce il vero e personale senso di sé.